袁行霈:格局•眼光•胸襟•气象

2020/11/05 信息来源: 中国语言文学系

文字:档案馆、中文系万辉| 编辑:麦洛 | 责编:白杨人物简介:

袁行霈,1936年生,1953年考入北京大学中国语言文学系,1957年留校任教。北京大学中文系资深教授、北京大学博雅讲席教授、北京大学国学研究院院长、北京大学国际汉学家研修基地主任,中央文史研究馆馆长。2018年当选美国人文与科学院外籍院士。著作包括《中国诗歌艺术研究》《中国文学概论》《陶渊明研究》《唐诗风神及其他》等。主编《中国文学史》四卷本、《中国文学作品选注》四卷本、《中华文明史》四卷本(主编之一)等。

袁行霈在家中(2011)

采访人介绍:

程苏东,2007年考入北京大学中文系,2013年留校任教,现任古代文学教研室长聘副教授、研究员、博士生导师,主要从事汉唐经学史、先秦两汉文学研究。

孟飞,2011年考入北京大学中文系,现为西北大学文学院讲师,主要从事唐代文学研究。

程苏东:袁先生,您好!今年是中文系建系110周年,而您从1953年考入北大中文系以来,已经在咱们系学习、工作了67年,您的老师林庚先生则是中文系的同龄人,因此,系里的年轻教师和同学们都很期待您给大家聊一聊您和中文系之间的故事。您当年参加高考时,北大中文系是您的第一志愿吧?您当时为什么会选择北大和中文系?

袁行霈:我考北大中文系是第一志愿。当年每个人可以报九个志愿:志愿表有三栏,第一栏是考哪个学校,可以填三个系;第二栏是考什么系,可以填三个学校;第三栏怎么设计的我忘记了。我第一栏报北京大学,下面分别是中文、历史、哲学三系。第二栏报的是中文系,学校分别是北大、北师大、复旦。为什么选择北大就不用说了,谁不向往北大呢?为什么考中文系?因为我别的不行。我的中学重理轻文,绝大多数同学报理工科,清华和北航最热门。我虽然平均成绩挺好,达到90多分,那是靠文科拉上去的。但老赶不上另外一位同学,他老考第一,我老考第二。我知道自己理工科是不行的,动手能力尤其差。学校开过一门制图课,同学们都画得很好,而我的呢,实在不像样子,老师只给了79分,全班最低。

高考第一门考语文,只要作一篇作文。1953年的作文题,你们肯定猜不到。居然是《我所认识的一位老干部》(笑)。我们这些十七八岁的学生能认识什么老干部呢?没办法,就编吧。编了一篇小说,写一位老干部怎么舍己救人,从火灾里面救出一个老太太,自己负了伤。用倒叙的手法,先是去看望他,然后由他追述火灾的经过。考完之后出来和同学交流,大部分同学写的都是我们的校长,从解放区来的。我想糟糕了,没想到却考上了。也许这篇作文帮了忙,别人千篇一律,而我的作文倒有点别致吧。

大学三年级时19岁的袁行霈

程苏东:我们都知道您是有家学传统的,可见不管是什么样的作文题,都能把优秀的人才选拔出来。那么,中文系给您的第一印象是什么呢?

袁行霈:我不算什么优秀,你说“家学”,我觉得也谈不上。只有像司马谈、司马迁,刘向、刘歆,班彪、班固,王念孙、王引之父子,才是家学。我虽然生在一个传统的读书人家庭,但是因为我自幼体弱多病,家庭并没有给我严格的学术训练。不过我小时候还是能够思考一些问题,比如孔子说“无友不如己者”,我说这个话不对啊,你要不跟不如自己的人交朋友,那比你好的人也不跟你交朋友了。还有,读到《孟子·许行》里孟子和陈相辩论,我不喜欢孟子盛气凌人的态度。许行不过认为人人都应参加农业劳动,孟子转移了话题,发出一系列诘问,赢得了这场辩论,难以服人。

到北大来的第一印象就是投身到一片海洋,自己仿佛遨游在一片汪洋大海中,在深处会发现一个五光十色、丰富多彩的世界。就像《庄子·逍遥游》所说:“且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力”“风之积也不厚,则其负大翼也无力”,北大这片海水是很深、很厚的。在北大你想学什么都能学到。我告诉自己,不能满足于课堂上老师传授的知识,要自己到海底去搜寻。

大学时期,袁行霈与中文系1957级同学胡复旦、周强合影(图右为袁行霈)

程苏东:您入校时正值1952年院系调整后的第二年,清华、燕大两校中文系都合并到北大中文系了,您当时会感觉到三校原有学术风气之间的差异吗?

袁行霈:老师们有从国统区来的,有从解放区来的,有穿长袍的,有西装革履的。学生有从中学来的;也有部队送来培训的,他们吃饭都是排着队进出食堂。我们中文系的同学有从普通高中上来的,也有从工农速成中学来的调干生。我们班的调干生特别多。他们年纪比我们大,经历也比我们丰富。我们晚上有时会帮着他们补补课堂笔记。在这种多元的环境里学习,很有好处。

校园也有新旧的差别。未名湖一带是老燕大的校址,靠南的生物楼、文史楼、地学楼是解放后盖的房子。我入学时哲学楼正在盖。哲学楼南边,从东校门到西南小校门,是一条属于海淀区的小路,小路的两侧都有围墙,中间搭了一座木制的天桥,连接着院系调整以后北大的学生宿舍区。如果想要知道老燕大的风景,可以到未名湖一带去逛逛;要想知道解放初期的情况,就可以过桥到南边来逛逛。

我觉得北大中文系,清华的基因挺强。浦江清、吴组缃、王瑶、季镇淮、朱德熙、冯锺芸等先生,都是从清华过来的。林庚先生是清华毕业的。他的许多诗是在清华写的,毕业以后跟朱自清先生做了一年助教,也是在清华,后来才到厦门大学任教。北大中文系原来的一些老师,像俞平伯先生他们进了北大的文学研究所,也就是社科院文研所的前身,地点在哲学楼,钱钟书他们都在这儿上班。

程苏东:当时有哪些课程让您印象特别深刻?

1958年9月,北京大学中文系汉语文专业1954级师生毕业合影于文史楼旁(前排左起:吴组缃、高名凯、周祖谟、游国恩、袁家骅、杨晦、魏建功、林庚、章廷谦、钱学熙、王瑶、季镇淮、林焘、甘世福、吴小如;二排左起:冯锺芸)

袁行霈:一年级就上高名凯先生的“语言学概论”,高名凯是法国巴黎大学博士,他讲课旁征博引,发的讲义后来出版了,厚厚一大本。还有游国恩和浦江清先生合开的“先秦两汉文学史”,游国恩讲文学史,浦江清讲作品选,都非常好。游国恩讲屈原,涉及“离骚”两个字的讲法,他介绍了普通的说法后,讲他自己的见解。二年级跟林庚先生学习“魏晋南北朝隋唐五代文学史”,他是诗人,将自己的诗情融入到讲课之中,引导我们欣赏领悟,很受欢迎。浦江清的“宋元明清文学史”也很有特点,他会唱昆曲,讲到元明戏曲时,我们有时候在课上起哄:“浦先生,唱一段!”他就给大家唱一段。

我听过五门语言学的课,高名凯的“语言学概论”,魏建功先生的“古代汉语”,周祖谟先生的“现代汉语”,王力先生的“汉语史”,袁家骅先生的“汉语方言学”,你们现在没这福气了(笑)。王力的讲稿好像是毛笔写的,课讲完了书也就出版了。袁家骅把各地的民歌、谚语用国际音标标出来,教我们说各地方言,我至今还记得一个粤语故事叫《无尾鼠》。另外还有几门课,我感觉很受益。季羡林、金克木两位先生开的“东方文学史”,余真、曹靖华两位先生开的“俄国文学史”和“苏联文学史”,李赋宁先生开的“西洋文学史”,使我眼界大开。还有周一良先生和邓广铭先生合开的“中国通史”,给了我史学的视角,这对我研究中国文学史很有帮助。

入学第一学期,我的成绩并不好,有两个4分(5分制),一门是高先生的“语言学概论”,另一门是游先生的“文学史”(笑)。我记得有一道题考《诗经》的人民性,老师讲了三条,我只答出来两条,第三条怎么也想不起来了。不过从第二学期开始,我就门门5分了,当时讲究当“全优生”,这很不容易的,只是千不该万不该文学史得4分(笑)。院系调整以后全面学习苏联,老师和学生都有一个摸索的过程。上课很重要,课下自学读书也很重要,要钻图书馆,充分利用北大丰富的藏书。学文学史,不管是中国的外国的,都要跟着课程读大量的作品,不读作品白搭。当年向达先生做图书馆馆长,允许青年教师进书库,在那儿一天到晚不出来都行,我经常泡在图书馆里拣自己喜欢的书来读,古今中外,中文、历史、哲学,其乐无穷,受益匪浅。为什么后来我要在大雅堂建汉学图书馆呢?就是这个原因。

2010年袁行霈在北京大学中文系建系100周年庆典上发言

程苏东:古代文学是北大中文系最有传统的专业方向,即便从1952年院系调整以后算起,游国恩先生、林庚先生、吴组缃先生、浦江清先生、季镇淮先生等可以算第一代学者,他们在民国时期就已经取得出色的学术成就。陈贻焮先生、褚斌杰先生、周先慎先生、费振刚先生和您是第二代学者的代表,你们在“文革”前读书、留校,并在“文革”后迅速成长为本学科的中坚力量。葛晓音老师、程郁缀老师、夏晓虹老师、张鸣老师、孟二冬老师以及目前仍在职任教的多位老师则在“文革”后进入北大学习、工作,可以说是第三代学者,而他们培养的七零后和八零后学者也已经站上了讲台。您受教于林先生等第一代学者,与第二代学者保持着密切的学术合作与私人友谊,又见证了第三代学者的成长,您觉得他们的气质和学术风格有哪些特点?对于更年轻的一代学者,您又有哪些期待?

袁行霈:第一代学者,像游先生他们,都有一种从容不迫的风度。他们做学问不像现在这样,急急忙忙挣工分似的。林庚先生,如果用一个字概括,就是“帅”。不仅外表气质很帅,他的著作,从《中国文学简史》《屈原及其作品研究》《诗人李白》,一直到《西游记漫话》,都透着一股清澈的味儿。“少年精神”“建安风骨”“盛唐气象”“布衣感”等,都是他拎出来的概念,话从他的嘴里面说出来,总能让人信服。他平时的生活很简单,有时候手提一个草篮子来上课,就是家庭妇女买菜的那种篮子,用来装书,但是他提着别有一种名士的派头。林先生讲诗讲得激动起来,喜欢伸出右手的食指说:“真是好啊!”他一说好,你再去读,发现就是好!我毕业以后跟着林庚先生一起做《中国历代诗歌选》,我负责初盛唐诗歌,他告诉我李白的《独漉篇》好,一定要选。这诗里有四句:“罗帏舒卷,似有人开;明月直入,无心可猜”,恰好可以概括林先生的人格。林先生就是一位无心可猜的、透明的人。

袁行霈和导师林庚先生

吴组缃先生讲课也很精彩,他的讲稿写的字很小,密密麻麻的,就连提醒学生的琐事也写在上面。吴先生讲《红楼梦》,以小说家的眼光对《红楼梦》的人物性格和故事细节进行分析,深受欢迎。吴先生心地很敞亮,人生经验很丰富,常把他的人生经验穿插到课堂上。我们有什么心里话,有什么想不开的事情,可以跟林先生说,也可以在吴先生面前说,他会拿他的经验来给你化解。

王瑶先生颇有名士派头,他常常叼着烟斗,不知道为什么,他的烟特别香,骑自行车时一路飘香。我没上过他的课,但跟他一起到江西参加过陶渊明的研讨会,还一起到安徽参加过李白的研讨会,而且总是住同一间客房。晚上躺在床上海聊,所谓“对床夜话”,有时聊到东方既白,话题总离不开学问,得益匪浅。

王瑶、吴组缃先生与同事、学生们的合影(前排左一为王瑶、三为吴组缃)

第二代学者,陈贻焮先生是我的师兄,“大师兄”的称呼是我叫起来的。他是一个典型的湖南人,说话很直,容易动感情。他有什么研究心得,或者写了诗,会跑到我这儿说说,或者一块出去,到四季青人民公社一带散步,一边走一边听他谈论。他写的关于李商隐的论文中,许多观点我都有幸先听他讲过。禇斌杰先生是青年才俊,很早就出版了《白居易评传》。他性格很开朗,是一个可爱得不得了的人。你没听过他的笑声,爆发式的。他后来的学术成果也是爆发式的,背后不知道付出了多少艰辛。

我毕业之后曾经带学生到煤矿半工半读,还曾下放农村劳动,也曾去过五七干校,做过矿工、木工、高炉工、铸工。当矿工时有一次下到最深的“七道巷”,那层巷道也就一米高,八小时都弯着腰干活。所以我了解基层老百姓的生活状况,很容易跟劳动人民交上朋友。读书,做学问,是断断续续的。“文革”结束后重新拾起来接着做。可以说我们是“焊接”过的一代,是改革开放政策把我们给“焊接”起来的。

第三代学者,因为“文革”耽误的时间太多了,想拼命把时间追回来。比如葛晓音老师没念完大学就分到农场劳动了。幸亏陈贻焮先生把她带出来,陈先生在我面前老夸奖她。这一代人可以说是“砥砺前行的一代”。

你们年轻这一代是赶上好时候了,可谓“得天独厚的一代”。梁启超写过一个横幅:“无负今日”,借用他的话,我叮嘱你们:“无负今日”啊!

袁行霈旧照(2014)

程苏东:“文革”结束后,您在北大开设了“中国文学史”“中国诗歌艺术研究”“陶渊明研究”“唐诗研究”“李贺研究”“唐宋词研究”等多门课程,受到学生们的广泛好评,可是您最初发表的学术成果,如《山海经初探》《汉书艺文志小说家考辨》《中国文言小说书目》等,却主要集中在文言小说的研究,在今天学科分类日益细密的情况下,具备这种学术格局的学者已经非常少见了。您当时为何会对文言小说的研究产生兴趣?最终又为何选定中国古代诗歌艺术作为您终身致力的研究方向?

袁行霈:其实在写《山海经》论文以前,我已经在做中国诗歌的研究了,之前讲过白居易,讲过中国文学史,参加过《魏晋南北朝文学参考资料》《中国历代诗歌选》的编写,也发表过几篇论文。我们家有一部传下来的《山海经》,郝懿行笺疏的,巾箱本,有插图,挺好玩,小时候当小人书看。“文革”中我又把这部书拿出来看,渐渐就研究起来了,随后写了《山海经初探》,还请教了顾颉刚先生,投给《中华文史论丛》,被采用了,发表在第七期。紧跟着又写了《汉书艺文志小说家考辨》,发表在《文史》第四辑,都在1979年。当时我们教研室有位侯忠义老师,北大古典文献专业出身,我约他一起研究文言小说,孙楷第先生有《中国通俗小说书目》,我说我们来编一部《中国文言小说书目》吧。我做了一头一尾,再加上中间的唐代,其他部分由他完成。同时我的诗歌研究也还在继续,和文言小说研究并行不悖。等《中国文言小说书目》出版了,文章也发表了,我觉得这方面没有太多东西可以深入挖掘,它毕竟不能引领整个文学史的研究。我就不再做了,专做诗歌研究。

1987年袁行霈应日本爱知大学邀请前往讲学

“唐宋词研究”这门课是怎么来的呢?1982年我在东京大学任教时,有六位教授要跟我学唐宋词,他们有东京大学的,有日本大学的,有御茶之水女子大学的,有爱知大学的,都是东京大学的毕业生。我们每月有一次读词会,因为第一次是六月,读的第一首词是六一居士欧阳修的《蝶恋花》,他们谦虚地说是六名学生一名老师,所以称为“六一读词会”。这样就逼着我在唐宋词方面用功。一年后我回到北大,便给研究生开了“唐宋词研究”课,并发表了几篇词学的论文。爱知大学的中岛敏夫教授,后来又两次请我去他的大学做集中讲义,我的那本《中国文学概论》就是根据讲稿写成的。那时候精力旺盛,早上四点钟起床,在旧讲义的反面用铅笔写,一气呵成。说到这里,我们应该佩服王力先生,王力先生写的文稿和讲义常用毛笔小楷,很少涂改,客人来了就到客厅接待,客人一走立刻回到书房继续写,思维一点没有中断。

为什么我选中国诗歌艺术做研究呢?因为当时这方面的研究太匮乏了,解放后都在讲现实性、人民性,而对艺术性的研究很欠缺。大家习惯于从社会学、历史学、政治学的角度去研究诗,不善于把诗作为诗,从它所具有的艺术特点、艺术魅力这个方面入手进行研究。我试图从中国诗歌的创作实际出发,吸收中国古代诗歌理论中的精华,适当对比西方的诗歌理论,建立起一种具有民族特色的比较系统的诗歌艺术理论,并用于诗歌的分析。在上世纪七十年代末到八十年代中发表了一系列论文,1987年结集为《中国诗歌艺术研究》。林庚先生为我写的那篇序,提纲挈领,十分精彩。据彭庆生先生说,林先生只写过三篇序,给陈贻焮先生写过一篇,给我写过一篇,给他写过一篇。

孟飞:您主编的《中国文学史》,被全国高校广泛采用,多次再版,影响很大,成为高校中文系的经典教材,可以说许多年轻学者都是读您主编的文学史教材成长起来的。您能介绍一下当时编写《中国文学史》的一些情况吗?

袁行霈:主编《中国文学史》,是我学术道路的一个新起点。1995年我接受教育部的任务,主编一部面向21世纪的《中国文学史》,作为中文系本科的教材。我一共约请了19所高校的29位优秀学者,连我一共30人共同撰稿,这对我的组织能力来说是一次重大考验。我提出“守正出新”作为指导思想,撰写了《编写宗旨》和《编写要点》,强调此书既是高校教材,又是学术著作,必须站在学术前沿。

在总绪论中,我提出了“文学本位、史学思维、文化学视角”,以及“三古七段”这一新的文学史分期法,作为这部书的纲领。文学本位,是强调文学史是“文学”的历史,要把文学当作文学来研究,而不是社会或政治图解;史学思维,是强调文学史是文学的“历史”,要写出文学发展的脉络,而不是作家、作品论的汇集;文化学视角,是强调文学的文化属性,应当把文学史放到文化的大格局中研究。

关于文学史的分期,我打破相沿已久的按朝代更替来分期的方法,朝代的更替不过是政权的变更,不一定能引起文学划时代的变化,应当以文学本身的变化作为文学史分期的标准。这是针对当时和此前相当长的一段时间内文学史研究的老习惯提出来的。由于我注意营造良好的学术氛围,既充分发挥学术民主,又坚持主编的定稿权,所以工作十分顺利,只用了两年半时间,到1997年夏就收齐了书稿。当年秋天,我趁着哈佛燕京学社邀请我前往访问研究的机会,到大学的图书馆阅览室工作,逐字逐句地修改《中国文学史》书稿,紧张工作了四个月,终于完成了全书的定稿,年底交给高教出版社,1999年就出版了。

程苏东:袁先生,我们都知道,您的课很受学生欢迎,能讲讲具体情况吗?记得我刚刚留校时,您提醒我“备课不仅要备教材,还要备学生,要根据学生的不同情况来设计课程”,您的课堂、您的板书成为很多学生难忘的回忆,在您漫长的教学生涯中,有没有令您印象特别深刻的课堂?

袁行霈在讲堂上(1989)

袁行霈:我1957年毕业,1960年开始讲课,讲的第一门课就是“中国文学史”。老师讲课好不好,跟学生有很大关系,如果学生给你良性的反馈,能提出问题来,那老师的脑子就更加灵活,讲稿里本来没有的内容临时冒了出来,甚至还能形成新的研究题目。还有什么比师生之间切磋学问更快乐的呢?每一堂课都是一次切磋的机会,都可以从中得到乐趣。陶渊明有两句诗我很欣赏:“虽未量岁功,即事多所欣”,就是讲他参加劳动的体会,不管粮食收成多少,劳动这件事本身就有许多快乐。我想教书也是这样,教书这件事本身就有许多快乐。我们平时读书做研究,有了心得总想找个人谈谈,课堂上那么多学生,就是专门来听你谈的,学生给我良性的反馈,使我有许多即兴的机智的发挥,学生的提问又启发我新的思路,教学相长,这有多好!

我给1977级、1978级、1979级这三届学生讲“中国诗歌艺术研究”,是中文系“文革”以后最早开设的两门专题课之一,另一门是吴组缃先生的“红楼梦研究”,我的课在文史楼108,在哲学楼和二教的阶梯教室也讲过。选课的人多,坐不下,有时学生坐在讲台上,或者是站在靠门的走廊上。那是很值得回忆的一段时光。那时候胆子也真大,写两篇文章就敢讲一学期的课。一边研究一边上课,讲义也在不断地补充和修改,虽然这门课前后讲过多次,但内容并不完全一样。

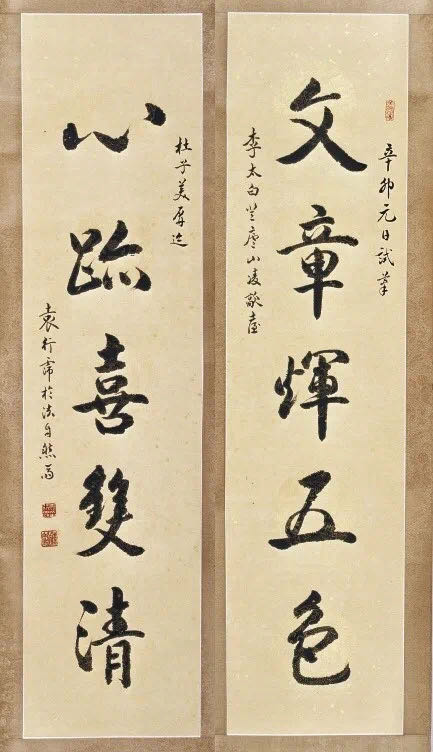

袁行霈书法对联:“文章辉五色,心迹喜双清”

孟飞:袁先生,您觉得一位理想的学者,应该具备哪些素养呢?

袁行霈:最重要的就是“格局”和“眼光”,再加上“胸襟”和“气象”。我这样说并不是炫耀自己做到了,而是对自己的期许。一个学者的格局很重要,要将“纵通”和“横通”结合起来,从更广阔的背景上观察和研究一个个具体的问题,这样,做学问才能“四冲八达,无往不至”。同时还要有眼光,知道哪个题目能做,哪个题目不能做,在别人刨过白薯的地方,还能再刨出白薯来。再就是胸襟要开阔,不矜己长,不攻人短,不抱门户之见。学术是天下之公器,不能当成自己攒的私房钱。最后还要有气象,中国近现代的学者不乏有大气象的人物,如梁启超、王国维等,他们的共同特点是学术格局大,视野开阔,具有总揽全局的能力。我希望看到自己的学生达到这一境地。

除了以上这些,还应该做一个厚道的人。“己欲立而立人,己欲达而达人”,不能老想到自己,还要想到别人。北大给了我很多知识、很多学习的榜样,也给了我很多发展的机会,比如主编《中国文学史》和《中华文明史》,创办国学研究院和汉学家研修基地等。我常提醒自己“常怀感激之心,常存谦素之意”。

中文系1957级毕业同学百年校庆时合影(右起第一为袁行霈)

转载本网文章请注明出处