王华伟:为学生点亮法律森林的“指明灯”

2023/04/14 信息来源: 融媒体中心

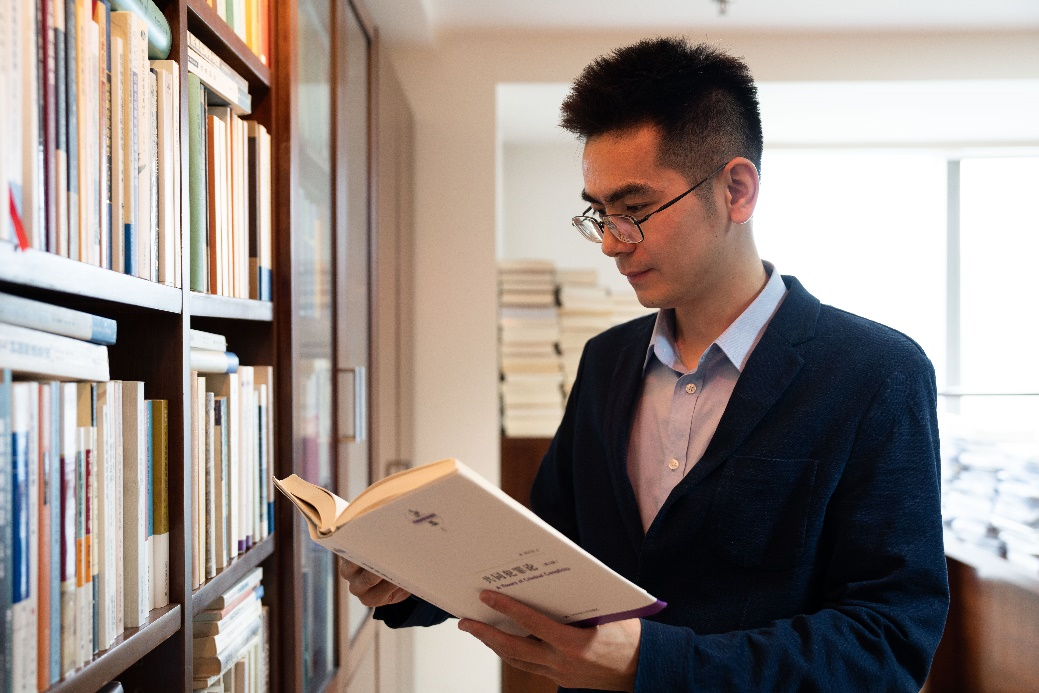

文字:陈法钧、韩芳| 摄影:宁韶华| 编辑:燕元 | 责编:山石在北大法学院,有这样一位“90后”青年教师,他在自己的研究生学习伊始便确立了刑法学研究的志向,从北大燕园到德国马普刑法所,他凭借着超人的付出完成学业。燕归北大,他又成为了法学院颇具人气的青年教师。从传统的刑法教义学到新兴的网络犯罪研究,他在看似宽广的研究“版图”中精耕深作,取得了一系列成绩。他就是北大法学院助理教授王华伟老师。

王华伟近照(宁韶华摄)

燕园与马普刑法所——双向奔赴的刑法研究之缘

许多北大青年教师都曾历经漫长而多元的探索与尝试之旅,最后才笃定了“以学术为志业”的归宿。而当被问及关于求学与科研的人生选择时,王华伟却视为“水到渠成”:“这些都是很自然的,从研究生开始我就想做科研,一路走来也是遇到了许多恩师。无论在北大还是在德国,我觉得自己追求的方向都是明晰的。”

正因为方向明确又很幸运地遇到恩师们的指导,勤奋的王华伟在刑法学研究的道路上行稳而致远。

王华伟办公室的书架(宁韶华摄)

王华伟告诉记者,早在2012年开始攻读北大法学硕士之际,导师梁根林教授就对自己未来求学深造、从事科研工作给予了明确的鼓励。“梁老师一开始就嘱咐我,要为继续深造做好准备,包括出国读博的准备,他希望我能够一直沿着学术道路走下去。”

到了2015年,王华伟希望能够出国看看,让视野更宽广一些,于是选择了德国马普所的外国与国际刑法研究所,师从该所所长乌尔里希·齐白教授攻读博士学位,开始了欧陆求学与科研旅程。齐白教授是德国网络刑法领域最权威的专家之一,王华伟在他的带领下走入网络犯罪研究的新世界。网络犯罪的研究也为王华伟后来从事数据与信息刑法的研究奠定了坚实的基础。

王华伟所在的马普研究所

在德国取得刑法学博士学位后,王华伟回到北大法学院,跟随陈兴良教授继续从事博士后研究工作,进一步深化了对刑法教义学方法的理解与运用,并在博士后出站后成为了北京大学法学院的青年教师。

王华伟在工作中(宁韶华摄)

回顾自己的学习历程,王华伟深感恩师们对自己的学术引领起到了至关重要的作用:“他们的学术品位以及对高品质学术研究孜孜以求的探索精神,对我的影响和驱动是不可估量的。爱师尊师不是观点上的亦步亦趋,我所遇到的老师都鼓励我独立思考,能够以扎实的学术研究提出不同视角的观点。”

也正是这种师承的影响,让王华伟下定决心做能够对青年学生起到引领和启迪作用的好老师。

教学相长——探索法律课堂的“清晰”与“轻松”

作为“90后”的年轻老师,王华伟的从教经历并不算十分漫长,但是王华伟对北大课堂并不陌生。从回国做博士后研究开始,王华伟就开始参与“刑法总论”和“刑法分论”课程的教学工作。初执教鞭,便是一二百人的大课教学,这份压力对王华伟来说不可谓不大。但也正是这样的经历,使他逐渐磨炼了教学技能、提升了教学素养、增强了教学信心。

王华伟在课后答疑

探索法律教学的“清晰”之道,是王华伟对自己的要求。他告诉记者,历史悠久、根深叶茂的刑法学科知识体系庞大而复杂,概念术语星罗棋布,理论流派不可胜数,初入法律学习之门的学生很容易坠入雾里云中。“我希望将繁杂的知识体系深入浅出地讲明白,不求面面俱到、无所不包。”王华伟说道。

让看似“沉重”的法律学习“轻松”起来,也是王华伟的教学目标。在课堂上,王华伟力图营造轻松的课堂环境,同时力图避免“填鸭式”教学所带来的思维惰性,在清晰而轻松的对话式教学基础上,王华伟注重将启发与思辨、案例分析等元素融入教学过程中。

“台上一分钟,台下十年功。”艺术家如此,教育者亦然。清晰讲授、轻松引导的另一面,是对授课者知识体系结构完整性、融贯性的极高要求。从“刑法总论”“刑法分论”,再到“刑事执行法”“犯罪通论”,每接到一门授课任务,王华伟都会以极大的热情和极高的专注开展课程体系的设计与建构,这也意味着相当比重的时间投入和精力付出。

王华伟参加北京大学第22届青年教师教学基本功比赛(校工会供图)

“刚入职的时候,我每个学期有多半的时间都花在课程教学以及班主任等学生工作上,自己的科研任务要等到深夜或者寒暑假集中攻关。”回忆甘苦,王华伟对将教学摆在重要位置的选择毫无犹疑。他认为,作为大学老师,教书育人是首要天职,同时在教学的过程中能够教学相长也是可贵的收获。“北大的学生可以在教学互动中给予老师许多有启发性的反馈,这样的教学过程也是青年教师自己的成长之路。”

从教以来,王华伟一直是深受法学院学生欢迎的“人气教师”,与学生共同成长,让学生在自己的法学课堂真正萌生对刑法学研究的热爱,这在王华伟看来是一项幸福的事业。

参加学生活动的王华伟

回应现实——坚守刑法学人的社会使命与家国情怀

对于“90后”“00后”的学生,王华伟年龄上与他们并没有相差太多,青年人共同的成长环境与学习心态让王华伟对学生的现状并不陌生,无论是担任硕士生导师、本科生班主任,还是指导毕业论文、本研学习及“挑战杯”赛事,王华伟都与学生们保持着密切沟通,尽心尽力地做好“知心人”与“热心人”。

回忆起十余年前自己义无反顾地选择刑法学作为自己的终生志业,王华伟认为,刑法是一个理论性与实践性并重的学科,刑法的学问既不会躲在象牙塔里,又不会浮于现实的表面。一方面,刑法理论精确而细致,环环相扣,有一种很理性的、成体系的美感;另一方面,刑法又有着强烈的现实关怀,生活中的案件与刑法研究密切相关,刑法也因此成为一门经世致用的学问。

作为法学研究者,王华伟希望学生能够从青年时代开始就树立“负责任”的使命感。“我并不习惯于将情怀说得过于宏大或者虚无缥缈,青年一代的法律人要踏踏实实地做好本分的工作,做好自己研究的同时始终保持关照社会的心态,关注实践中亟待解决却又难以解决的真问题。”王华伟说道。

对青年法律学子的发展,王华伟提出了这样的寄语:“要多交流,保持活泼的学习状态,勇于碰撞,激发思维的火花;多思辨,多问为什么,努力成长为机器无法取代的人;多写作,法律人固然需要唇枪舌剑,但更离不开案头功夫,当思绪一团乱麻时,写作可以理顺自己的思维结构。”

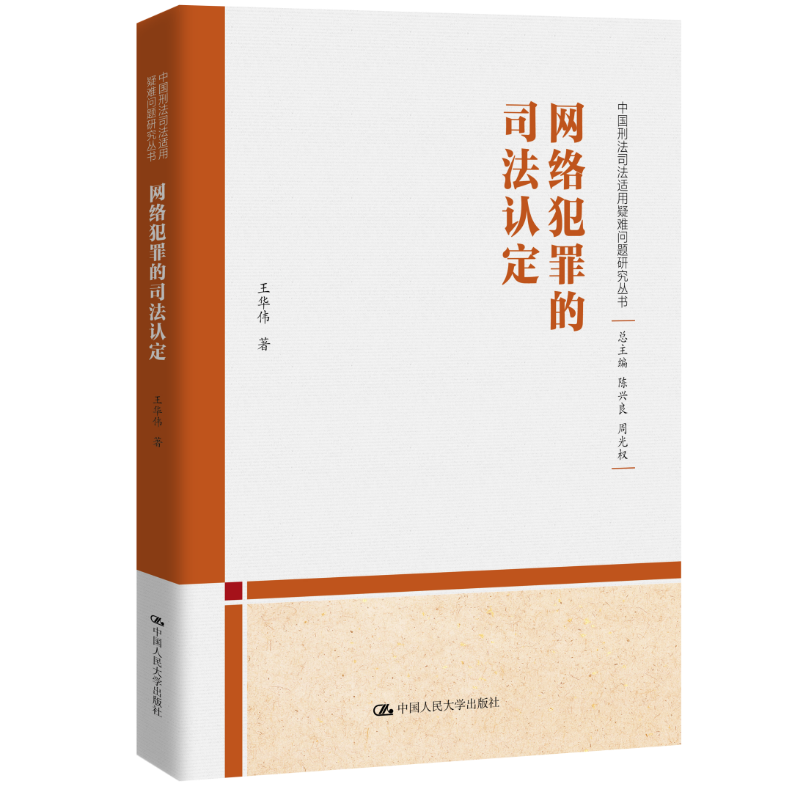

王华伟的新作《网络犯罪的司法认定》书影

从传统的刑法教义学到网络犯罪再到数据刑法研究,王华伟的研究视域根植于刑法学经典理论的“大树”,又跟随着社会发展所衍生的热点问题生出“新枝”。王华伟渴望在传授知识的同时,能够让更年轻的学子感受到到一代又一代法学学者的传承。“每一代研究者都有自己的历史使命,青年学者要以老一辈法学家为榜样,正视社会赋予我们的难题和时代任务,踏踏实实地做研究,为法治中国建设奉献自己的力量。”在采访的最后,王华伟这样说道。

专题链接:燕归来

转载本网文章请注明出处