张辛:由“读书必先识其字”说繁简、正俗以及文白

2021/12/05 信息来源: 崇贤馆时代善本

编辑:悠然 |

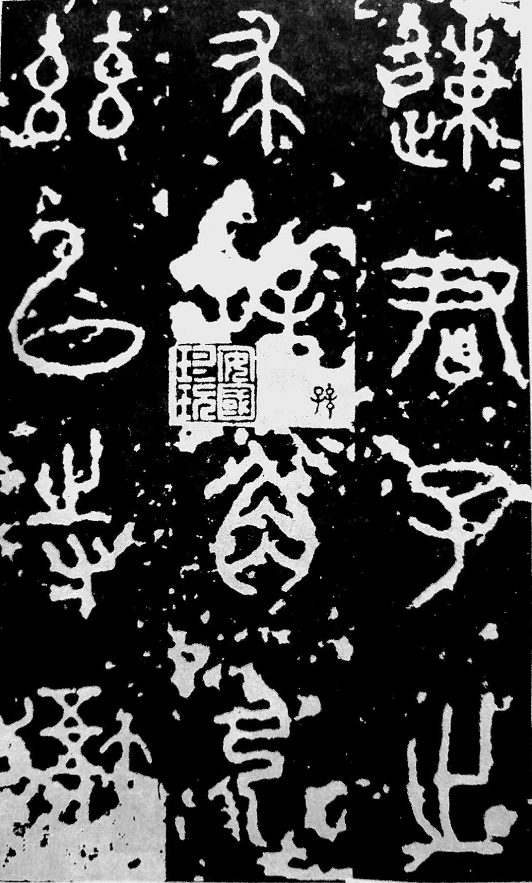

金文—西周《杜伯盨》

现下国学升温,且有复兴之势,上世纪末即有国际有识之士呼吁“回到两千三十多年前汲取孔子智慧”。其原因何在?其实很简明,无非有二:其一外因。科技和资本这两个庞然大物的无情运作,已然有超人类及其社会组织驾驭能力之外,人类社会运行已现失控势头。人类在物化:要么器物化,向器物方面发展;要么动物化,向动物方向堕落。器物化,就是机械化,工具化,模式化,一句话即科学化。动物化,就是所谓社会达尔文主义,即把动物界物竞天择,优胜劣汰基本原理引入和推广到人类社会,于是人际你死我活,尔虞我诈,一味竞争、斗争、战争。总之,当今人类世界已走入一种非常状态:役于物,蔽于用,迷于客——被物质所奴役,被实用所蒙蔽,被客观所迷惑。美的东西(艺术欣赏)和善的东西(宗教情怀)已渐渐远离人类生活。

其二内因。国学是中华民族智慧和教养的结晶,特点显著,价值特殊,可以概括为两个字:人学。总之是一种人之为人不可或缺的大学问。所谓孔子智慧就是中华民族的智慧,是中华民族对世界做出的重大贡献,可以概括为一句话:孔子揭示了人类属于自己的世界——神、物、心三位一体而以心为主导的世界。国学的基本精神可以概括为三个字:道、礼、和。道,内在根据;礼,外在准则;和,理想状态。其重心或主要表征是礼,准确地说是礼乐。神、物(科学)均人类生命之外者,心乃人类生命之主宰,而礼乐乃人所为之要者。礼的基本精神是序,乐基本精神是和。礼,“始于天而成于人”(王安石语),乃“人道之极(准则)”(荀子语)。而“礼,本于仁”(《礼记》)。仁是实现人人乃至天人、身心三大和谐的最高准则。而“礼主敬”(《礼记》),敬是仁的主要内涵。子曰:“无敬何以别(犬马)乎?”“敬是人道之本”(二程语),“敬者礼之神也”(王夫之语)。敬有二层次,即忠和恕。忠即从,恕即容,“从容中道,圣人也”(《中庸》)。合乎礼的规范才谓之“中”,才合道,中道。“礼之用,和为贵”,有秩序,才能实现和谐。这就是国学的基本精神和价值所在。

石鼓文(大篆)

国学的主要构成也可概括为三个字:经、传、子。经,文本,元典,即五经;传,注解、阐释文本元典者;子,实践落实文本元典者,而以孔子为代表,包括老子、庄子、孟子及先秦诸子,最后“释子”参入。五经是中国文化的根基,中国文化的所有产品均由此生发。

经、传、子必以汉字为其载体而成就而流传,故唐代大学者韩愈先生首倡“读书必先识其字”。韩愈“识字”说平凡而伟大,在今天更有其重要的现实意义。而当今言国学者多有偏失,究其原因,主要在三字:不识字。如《礼记·中庸》:“极高明而道中庸”,“从容中道,圣人也”,直视“极”和“从容”为形容字;如《易·大壮》:“小人用壮,君子用罔”,将“罔”臆解为网络,殊乃可叹、可笑!

所谓识字,即识古字、知本义。如何识知?有两点至关重要,其一注重联系,古籍文献的熟谙尤其是系统掌握自然是其最要紧者;其二形上考察,即要有相当的理论思维能力,要有相应的文化的或人文的修养,要有一种哲学性的抽象思维能力。不能一味用所谓科学手段即分析方法来解读汉字,因为汉字不是科学,属人文,是人文成果。不能像某些所谓文字专家那样,找到似乎相关的一条文献,就由此而下断言。要切忌断章取义,切忌望文生义。不能像梁启超先生所揭露的某种人那样,在显微镜下生活。比如解“礼”字,解“中”字。如果没有对礼和礼器的系统而深入的了解,如果没有或不具备形而上的思维能力,即对中国文化特质的相应认知,就很自然地把“礼”字构型理解为豆中盛玉,或解释为“用玉装饰的贵重大鼓”。同样,也会自然而然地把“中”解释为旌旗飘扬。

然而既要识字,要知本义,其字当然最好是“原生态”古体,保留其构形的原始性越多字义识读实际上就越直便。但汉字形体结构随着文化的发展,语言的进步,或繁或简会发生变化,这也是不争的定律。因此“识字”便成为一种困难的事情,于是便成为一种专门的学问。

今天我们要说的是,汉字形体结构的演变是有其特定规律的,不当简化即背离汉字形体结构演变规律的简化是本义走失,造成误读的主要原因。如上所说的“不识字”,很大程度上就是由于此种简化所致。五经诸子无不是繁体字,即50年代以前的汉文字所记载。因此不可否认,我们今天“识字”,确有其更大的难度。

二

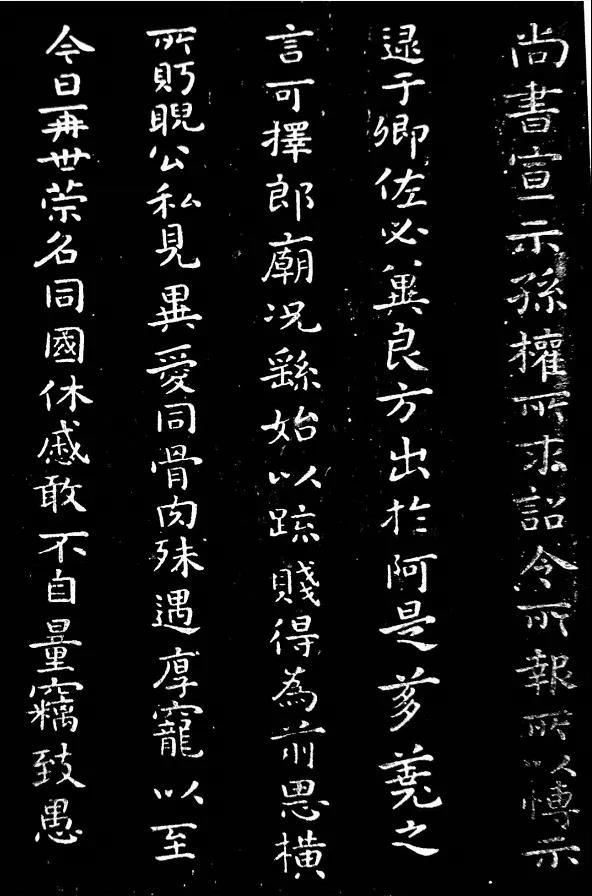

小篆—秦《峄山刻石》(局部)

“五四”以来,新中国成立以来,特别是文革以来,国学日以走出国人生活,远离国民教育体系,五经被束之高阁。其中一个重要原因就是我国50年代后为弘扬五四精神,显扬“新政”,崇尚科学,而开展的自上而下的空前规模的汉字简化。这次汉字简化的意义或功德自不可否认,但是否有其负面作用?值得我们深入反思。我们认为,这次汉字改革有着明显且不可否认的负面作用,甚至产生了某种近乎“自我断道”的效果。究其原因,我们可以归结为一句话:它并不完全符合汉字形体演变的规律。

发生于我国50年代的这次汉字改革造成一个直接的不应有的负面结果,就是中国人不认中国字,中国人读不了中国经。具体表现为三方面:1,加重了国人负担。汉字本来就是世界上最古老,最成熟而相对难识读的文字体系。一旦改革必然难上加难。已识字者必须要重新学习简化体。而从简体开始识字的童蒙,长大如果要想成为中国历史学家、思想家等则必须要再学习和掌握繁体;2,加剧了我们民族历史的割裂。简化字大普及必然使得年轻国民读不懂古代典籍,必越来越疏离我们民族的历史,越来越难以知晓我们的祖宗先是怎么想,怎么说,怎么做的;3,助长或延长了我们民族的分裂状态。民族的统一的主要元素是文字,而不是语言。语言十里不同音,而文字则可以不拘时空地传情达意。中华文明之所以绵绵不断五千年,根本原因就在于我们拥有成熟稳定的汉字体系。因此我们有理由认为,维护汉字体系的稳定性至关重要。而这次自上而下的改革实际上正大大撼动了这种稳定性。于是上揭不良效果便不可避免地发生了。

当年秦始皇为巩固新兴的中央集权的官僚制度,焚书坑儒,消灭私学,毁弃“百家言”,并统一文字,进行了我国历史上第一次由上而下的汉字改革,确立篆体。这是对经学(子学)的一次毁灭性打击。然而虽然“焚书坑儒”失之猛烈,但最终并未也不可能焚尽杀绝。统一文字也采取了近乎高压的行政手段,但毕竟由于其政治短祚,更由于这次文字改革幅度毕竟有限,与其说是改革不如说是“优化”——笔画、体势、书写的正向良性变化:笔画在周文字的基础上小幅度简化;体势向正方发展;行笔比较圆转。于是,古文经终于流传下来,今文经继而得以新生,并最终经汉武时董子之手,经学复兴而由子学上升为“国学”,中华民族文化得以延续和发展。实践证明,秦始皇文字改革是基本符合汉字形体结构演变规律的。

隶书—东汉《乙瑛碑》(局部)

汉今文经的出现与秦皇之后的另一次汉文字改革有关,即发生在西汉景武之际的篆隶之变。这次文字改革较实际较前者为剧,隶书由此取代行之不久的小篆而成为官方通行字体。隶书笔画在秦篆的基础上进一步简化;体势由秦篆的长狭变为宽扁;行笔由圆转基本变为方折;笔道改等粗为或带波磔;整体的象形性进一步趋于泯灭。这无疑使汉文字的使用效率得以相当程度的提高,由此空前地提升了国人的文化素质。要知汉武帝所设“五经博士”均课今文经。两汉文化之所以如此博厚辉煌,与这次文字改革不无关系。

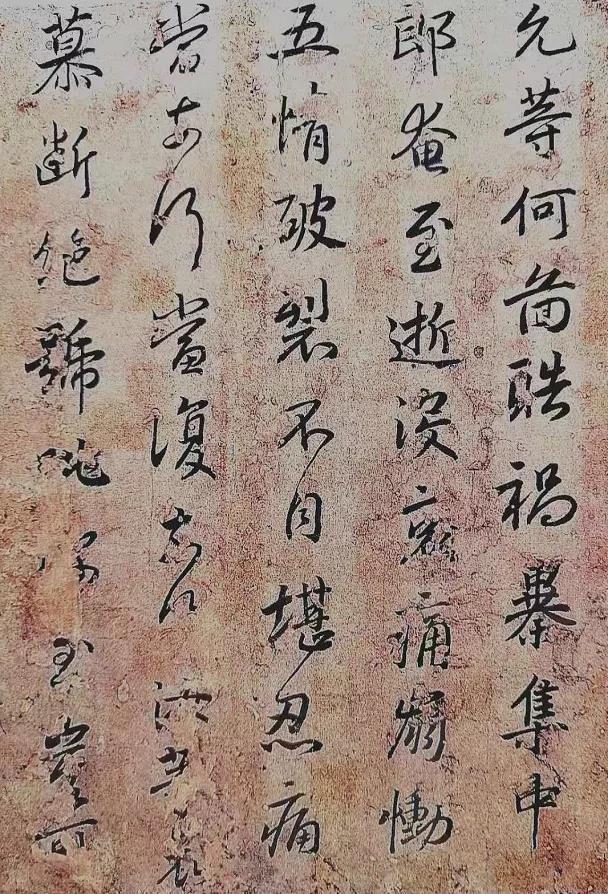

东汉晚期适于社会文化尤其是汉字形体发展的需要,我国历史上最后一次文字改革终于实现,这就是真书正式取代隶书成为日常通行字体。汉字的形体结构终于实现其最终的稳定性:体势确定为正方;笔画高度净化;行笔方圆兼施;横画改波磔为平直而略右上;布局改字远行近为字近行远。由此使汉字书写速度大大提高,使用效率最大限度的全面增强,基本满足了汉语发展的需要。自兹近2000年因因相循,一无变革。于是成就了别开生面的魏晋文化,博大清新的大唐文化,达以中国文化极致的宋文化及其魏晋玄学,宋元理学,汉赋魏文唐诗宋词元曲明清小说,二王欧颜柳赵书法等等。当然这与纸最终取代简帛而成为文字书写材料有重要关系。

真书—魏钟繇《宣示表》

发生于上世纪50年代的文字改革则无疑有诸多可检点之处:1、这次改革只是对汉字的笔画做了较大程度的省简,既不涉及体势、书写方式及布局,也没有革故鼎新,出现新的字体。2、固然有不少字的简化是基于旧有的非正体,如行书,甚至草书,这应该是可取的,如“才”字等。但是有不少是随意截取原字一部分,或去掉一部分,或随意找一个字替代,这就值得商榷了,如“爱”、“叶”等。3、很重要,这就是汉字有其特定的使用方式,即分正体和俗体。有了印刷术,前者书写的难易就不是什么问题了,更何况后来又有了繁简录入同速的电脑排版。后者则由人们日常随意随心的书写行为所生成,有很大的约定俗成性,以追求速率为其主要目的,故笔画简略,笔道属连是自然而然的表现。再加以书法名家的示范效应,所以其使用效率本来毋庸置疑,完全可以满足记录汉语的需要。

今天有人提出“识繁用简”,实际并非一种无奈的选择。“识繁用简”是由来已久或自古已然的客观事实。

三

草书—晋陆机《平复帖》

作为汉语的物质外壳,汉字一定是适于汉语的需要而产生,而使用而演变。汉字分正、俗,汉语分文、白

所谓正体即官方通行的正规的字体系统,诸如甲骨文、金文、籀文、小篆、隶书、真书,史籍所谓章程书、铭石书、署书等,历代诏书、奏章、科举试卷、童蒙课本及碑版、经卷等基本归于此类。

所谓俗体即民间或文人间交流会通的不正规的字体系统。其主要包括行、草两大类,史籍所谓藁书、草稿、行狎书、章草、行草、破体及考古所见简牍、缯书文字等均属此类。行书是使用最普遍、效率最高的字体,因此成为书法家最乐于表现的书体。书法艺术的产生或者说书法艺术最终脱离汉字的日常书写而升华为一种艺术正是由俗体产生的。

特别需要强调的是,所有字体都有正俗之分,准确的说,都分真、行、草。如篆体。篆,掾也。其上“竹”头乃载体,其下则“掾”之省。掾者,官也。其行体即隶书,其草体即古草;如隶体。隶,佐也,附属,辅助。隶体生于秦,起初作为篆的辅助字体而存在,但很快便取代篆而成为正体。其行体便是今日所见简帛书;其草体便是史籍所谓“章草”。再如真书。即今天通常所谓楷书。名之楷是不准确的。楷者,楷模、模范之谓也。任何字体均有楷。书法所谓楷体多指唐代真书之楷,即欧、颜、柳之法书。真书的行体、草体即今人俗言之楷、行、草中的行、草。

这里要强调的是,汉字形体演变规律或途径有二:即简化和繁化,每次变革并非全然以出现新字体为终结。除产生新字体者,诸如由大篆而小篆之变;由隶而真之变,还有另一种情况就是取代,如篆隶之变。50年代的这场变革似无法纳入如此汉字形体发展演变的历史进程。

四

行书—晋谢安《中朗帖》

最后不能不说到汉语的文白问题。

当年胡适之等人发动所谓“白话文运动”,批评汉语文言“落后”,“模糊”,其实批评错了。因为他们当时一味崇尚西方,以洋文为标准而诟病汉语文言文,以隔壁老二、老三的观点来审视考察文言文,以所谓西方语言学的方法,即所谓科学方法来分析文言文,这无疑是有问题的。

语言的文白矛盾是客观存在,并永远不可能消除。

废止文言文,推行白话文,对于社会进步、文化发展尤其是科学知识的普及确有推动之功,或可以称得上“功德无量“。但是我们同样不能否认其由此生发诸多负面作用,诸如大量自然资源(纸张)的浪费;人们大量时间的浪费。当今媒体经常讲某某大家、大师“著作等身”,其实个中“干货”有限,水分多多,“哎呀!哈呀!”之类日常白话都成为书面语言,且都可以占一整行。而我们今天回头看五经,看《论语》,《道德经》,寥寥数语,却意旨明确而言简意赅,含量沉厚,博大精深。

要知文言文在历史上一直是正统主流文化的代表,中国古代典籍的保存和流传有赖于是,中国历史乃至中国版图如此完整有赖于是。

季羡林先生曾讲我国有些人得了“失语症”,中国人不会说中国话了,这无疑与此有着不可开脱的的干系。

中国汉语的“模糊”性其实正是其特质和优越性所在。前贤先哲都曾反复强调过,无庸赘言。正是由于此一特性才产生如此特性的具有先天丽质的汉字。汉语属单音节语言,一个字就代表一个音节,也就是一个词。而绝大部分的字都有相对独立的意义。如此字、词、意的相对完整性使汉语不需要“是”动词,不需要时态,不需要所属格,语句简练,甚至全句可以没有动词。也就是说汉字视觉形象的统一感与语音、语意的统一感是一致的。因而减少了语言文字的描述性,而增强了它的表现性。书法艺术正是基于汉语、汉字的这一特性而产生的。

2005年7月初在重庆大学中文系讲座,2007年7月成稿,2013年2月定稿。《语文建设》2013年12期拟刊,后因故未果。

作者简介:

张辛,字此夫。著名学者,北京大学教授,博士生导师。中华海外联谊会理事,中国宋庆龄基金会理事,中国书法家协会理事、学术委员会委员,北京大学书画协会会长,教育部人文学科学位论文评审专家,中国最早的考古学博士之一。曾被评为“北大十佳教师”,被聘为全国“真语文”系列活动总顾问。

转载本网文章请注明出处