125周年校庆特稿 | 传承:我们的北大学缘

2023/04/28 信息来源: 融媒体中心

文字:韩芳| 编辑:燕元 | 责编:安宁4月27日下午,一场新书发布会在北大静园二院举行。嘉宾们的桌子上摆放着簇新的《传承:我们的北大学缘》,北大红的书封里面,26位北大学人分享了他们在不同时代与北大的缘分和故事。

《传承:我们的北大学缘》书影(北京大学出版社出版)

这是北京大学人文社会科学研究院从2018年开始举办的5期“传承”系列讲述活动的合集,这场新书发布会同时也是“北大学脉与精神传承”论坛。群贤毕至,到场嘉宾感念着书中出现的那些在中国学术史上留下精彩篇章的先生们,也讲述着自己在问学传道路上的求索与收获。

韩启德先生在书的序言中说道:“大学里的传承,最重要是靠师生的纽带。”就让我们从这些打动人心的分享中,去追溯北大几代学人的“学缘”,去体味那波澜壮阔的时代潮流下那份润物耕心。

纪念,我们凝视着前贤的步履

他们是“老北大”,有些甚至兼有沙滩红楼与湖光塔影两段记忆;他们的名字放在一起,就代表了“学缘”与“传承”的主旨所在。“黄昏时刻的树影拖得再长也离不开树根”,他们分享的历史记忆,正如柔韧缱绻、不离不弃的黄昏树影,牵绊着我们,抚慰着我们,也促动着我们。

1948年夏天,乐黛云从贵州考入北大中文系,大学生活对她来说“准确说来只有五个月”,但是这五个月却让她沉浸于从未体验过的全新的知识的天地,也让她一辈子都喜欢这样的学校生活。她除了上文学方面的专业课,也选修了其他专业领域的课程,比如唐兰先生的“说文解字”,齐良骥先生的“西洋哲学概论”,甚至还特别喜欢上“化学概论”课,因为这门课每两周都可以让她到沙滩校本部的大实验室做化学实验。除了上课,乐黛云还参加了读书会、剧艺社和民舞社,跳新疆舞成为了让乐黛云70多年后回想起来依然嘴角挂笑的珍贵记忆。

1987年乐黛云的博士论文答辩现场(前排左起为王瑶、吕德生、吴组缃、乐黛云;后排左起为樊骏、商金林、钱中文、孙玉石、温儒敏)

但最让乐黛云怀念的还是那些为她撑起了梦想的老先生们。大学毕业后,年轻的乐黛云决定选择文学作为自己的研究方向,成为了王瑶先生的学生。在她眼中,王瑶先生是一位“表面冷峻、内心热忱”的人,他曾经的一句话让乐黛云记忆终生:“不说白不说,说了也白说,白说也要说。”就是这样一位“倔强”的老先生,一直关心鼓励着乐黛云的成长,他要求乐黛云每两周要作读书汇报,仔细为她的成果把关、仔细解释她研究过程中遇到的疑问,在王瑶先生门下,乐黛云打下了坚实的国学基础。

汤用彤先生是乐黛云的老师,也是她的公公。尽管是一家人,但汤用彤从来不会因为这一层关系而放松对乐黛云的要求。“有一次他发现我作为一个中文系的毕业生,竟然没有通读过《诗经》,感到非常惊讶。我万分惭愧,从此发愤背诵《诗经》,开会时一边做会议记录,一边在纸张边角上默写。”汤用彤先生在学术上的严格要求,和在生活中的儒雅宽厚让乐黛云用一生感念。

沈从文先生、邓广铭先生、杨晦先生、季羡林先生……一个个在学术史上留下浓墨重彩篇章的北大前辈学人都为乐黛云构筑了丰富的学术生命并构筑了她看待世界的价值观念。乐黛云在“传承”的讲述中分享着也纪念着这些为她引路的老北大人。师承与梦想——乐黛云在将“思想自由,兼容并包”注入血脉的同时,也成为了更多年轻一代北大人的“梦想和榜样”。

厉以宁入读北大已经是在新中国成立后。大学时期的厉以宁将全部精力投入了经济学的学习中,寒来暑往,他的学生生涯几乎都是在图书馆和宿舍度过的。在回顾1951—1955年的大学生活中,厉以宁说道:“如果说我今天多多少少在经济学方面有所收获的话,那么这一切都离不开在北京大学学习期间老师们的教诲。”

陈岱孙先生讲的经济学史课程有一本“小小的讲义”,在这本讲义上包罗了历史上的经济学家的贡献在哪里、不足又在哪里。在厉以宁的回忆中,陈岱孙先生把知识点讲得翔实有趣。“而我又爱在他讲完后提出自己的问题,次数多了他可能觉得这个学生不错,看书很细致。”这样一来,陈岱孙先生与厉以宁的交往日深。周炳琳先生是另一位让厉以宁印象深刻的经济学家,周先生不仅在学问上使厉以宁受益,并且在厉以宁由于被认为“思想上有问题”而做“颇受冷落”的经济系资料员时,经常邀请他促膝谈心,给了他一生难忘的温暖。

“有些书这里没有,你上我家去,我家里有这方面的书”,经济学史专家赵迺抟看到常常在图书馆里废寝忘食学习的厉以宁发出了这样的邀请。在厉以宁的“传承”分享中,还有罗志如先生、陈振汉先生、张友仁先生等老一辈北大经济学学人,他们为厉以宁后来成为中国社会主义市场经济理论的重要开拓者、经济体制改革的积极倡导者,成为德高望重的师者和卓越的教育家,成为一位“敢当”的人,奠定了学术基础和精神基础。

1961年10月,赵迺抟(左)和厉以宁在北京大学

袁明在北大的学生生涯被一分为二,1962—1968年,她就读于北大西方语言文学系英语专业;1979年她进入北京大学法律系国际法专业学习,并于1982年获得法学硕士学位。这中间隔着10年在黄土高原上“难见一本英语书”的生活。

袁明在“传承”系列分享的题目叫“合力托举我的老师们”。她说道,北大的老先生们每个人都是“一本生命的厚书”,他们的合力托举不仅给予学生们具体而微的知识指引,更给予北大学子精神殿堂的深度滋养。

1967年春天,袁明在未名湖畔

跨越60年历程,袁明至今难忘的是1962年的西语系迎新大会,那是她第一次见到系主任冯至先生、副系主任李赋宁先生、吴达元先生、严宝瑜先生等,他们亲切的笑容一下子化解了新生们内心的紧张。要知道,这些先生都是西语学界的泰斗级人物。“冯至先生只要端坐在那里,不需要说话,我们就知道自己真的是和一位德国文学研究大家同时也是杜甫研究的专家、一位传奇人物在一起了,今后必须要用功读书。”李赋宁先生在迎新会结束时慢声细语地说:“让新生们先走,让新生们先走。”李先生的语气和表情给袁明留下了深刻的印象。“谦谦君子,实为榜样。几十年后想起那些场景,这个群体展现的是真正的人格魅力。”袁明说道。

除了西语系的老先生,时任东语系主任但也经常关心西语系发展和学生进步的季羡林先生,还有刚刚留校不久、风华正茂的中文系袁行霈先生等也对正在读本科的袁明以精神的指引。

在远离北大的困难日子里,袁明脑海里浮现的是在未名湖畔晨读英语、背诵诗词的画面。这些画面鞭策着她上进,在西北的县城里没有一点有深度的英文资料怎么办?袁明尝试着给以前北大西语系的先生们写信。很快,李赋宁先生、张祥保先生、王岷源先生回信了,他们把当时工农兵学员读的教材不断给袁明寄去。

“后来我才知道,这些都是老师们一次次骑车到黄庄邮政局寄出来的。”珍贵的学习材料成为袁明在西北的鞭策与慰藉。千里之外的这种托举比顺境中更让人感动,面对同事劝说“认命”,不认命的袁明等到了1978年恢复高考。

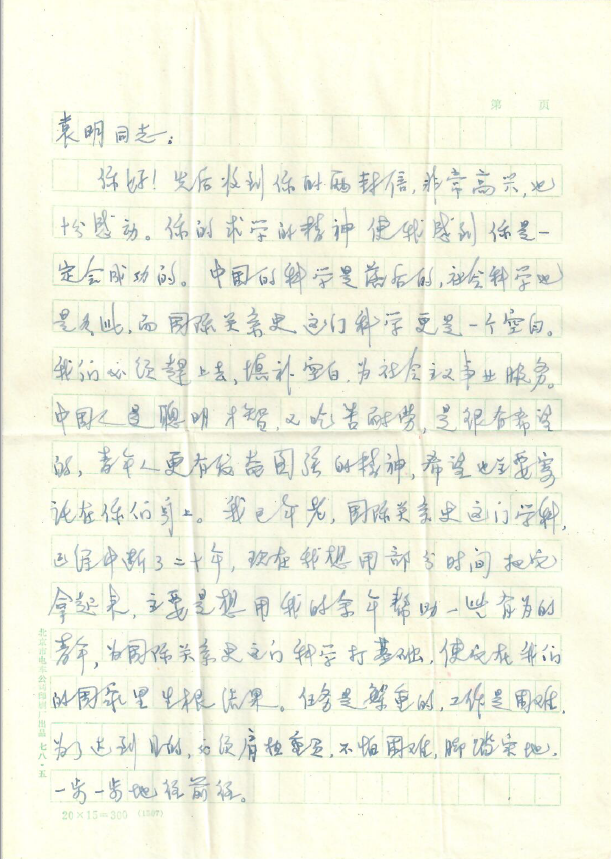

1973年,王铁崖、陶洁两位老师写给袁明的信

10余年后复归燕园怀抱,攻读国际关系史的袁明很幸运地又得到了老师们的“托举”。在法律系王铁崖先生的鼓励和栽培下,在历史学系罗荣渠先生和张广达先生的尽心帮助下,已不年轻的袁明却比读本科时更加刻苦用心。“我整天泡在图书馆里,从中国明清现代到英法德美意墨日,一点一点梳理。”她至今难忘张广达先生一边批改文章一边指着自己家平房院子里篱笆架的比喻:“学历史做大事年表,就像架篱笆架,先得把架子打起来,上面的花草没有架子待不住。”

俞大絪先生、吴其玉先生、李元明先生、赵宝煦先生……在老师们的“合力托举”下,袁明完成了从学外国语言文学到学国际关系史的学术嬗变,也更传承了从“五四”以降的北大老一辈知识分子的情怀与洞察。

生命不息,周而复始。如今,早已桃李天下的袁明在分享中这样说道:“我有幸跟随我的老师们有了一点经历,经历时代,体会人生,是幸运,更是责任。而我们还要带着历史与时代继续向前,而最大的希望还在年轻的各位。”

学缘,在自我更新中连绵往复

或是在社会转型期重归校园,或是在思潮更迭时初入学林,“黄金一代”的学人在前辈师长的言传身教、合力托举中成长起来,而今已是鼓舞后学前行的力量。学问的传承、学术的进步,从来不是在一片空地上凭借个人的天纵之才搭建起来的。学脉的接续,或隐或显;学术的薪火,代代相传。

“没有新东西,就不用写。”这是季羡林先生给段晴的教诲,让段晴在整个学术生涯中始终以此警示自己。段晴跟随季羡林先生读的是冷门中的冷门“梵巴语言研究”。在“文革”中后期入学的段晴在西语系德语专业打下了坚实的西语基础。1978年,北大恢复研究生招生,面试时季羡林先生在场,段晴从此有了投入季先生门下的缘分。

1980年,季羡林先生时隔30多年重返德国。“他把我带上,亲自为我争取到了去德国留学的奖学金,我才有了去汉堡学习古代于阗语的机会。”

无论是做学生的段晴还是后来回到北大任教的段晴,季羡林给她的要求都是“别写废话”。段晴谨记着老师的要求,在梵语、巴利语、犍陀罗语、中古伊朗语的教学和研究中取得了诸多成果,在她的带领下,团队启动了我国的巴利三藏汉译事业。段晴在“传承”的分享中,这样说道:“我在北大工作,是季先生的弟子,这就意味着传承责任的重大。”

1980年,段晴(右一)陪季羡林先生(右二)访问德国

吴志攀在“传承”讲述中回忆了两位老师对他的引领与启迪。一位是他的导师芮沐先生,一位是经济系世界经济专业陆卓明先生。

吴志攀的父亲是西南联大的学生,在得知自己儿子本科毕业到芮先生门下读研究生时,父亲对他说:“芮先生可是我的老师啊!你在他面前就是一个小孩子,芮先生说什么,你听着就好了,因为你什么都不懂!”在吴志攀眼里,作为经历了清朝、民国和新中国三个历史时期的老先生,芮沐“受过很多挫折,经过的事情太多了,很多事情芮先生都明白,只是没有说破”。

芮沐先生参加学生的博士论文答辩

带吴志攀的时候,芮沐先生已经是74岁高龄,但依然在教学和研究上亲力亲为、尽心尽力。在吴志攀之后,先生又带了10届的博士生。直到吴志攀后来做了法律系主任,芮先生依然每次开会都坐在第一排,吴志攀曾经开玩笑对老师说:“先生,您别来了,我紧张呀。”吴志攀记忆犹新的是自己第一次作为老师试讲,底下并没有学生,芮沐先生80多岁高龄依然坐在教室里听学生的试讲,并且给予了很有用的建议。“这对我影响很大,一个学者的认真,一个学者的远见,他对学术的负责,对国家的负责,对中国事业的负责,都是非常重要的。”

另一位给吴志攀留下深刻印象的老师是陆卓明。他是燕京大学最后一任校长陆志韦先生的儿子,由于父亲的原因,陆卓明先生外语很好、视野宽广,但也因为家庭原因而在历次政治运动中饱受冲击和压抑。“陆先生只能将聪明才智寄托于图书馆的书堆里,埋头阅读,不能写论文,更不能发表,能做的只有积累。”

1980年,当陆卓明先生终于有机会重新登上讲台,已经积累了几十年的知识和研究成果,终于有了机会面世,“于是陆先生像火山一样爆发了”。

吴志攀是陆卓明先生课堂上的旁听生,回忆上世纪80年代初陆先生的课堂,吴志攀说道:“教室被学生挤得满满当当,连窗台和讲台都坐着人,他只能站在讲台的桌子前,人多的都走不到黑板前。”陆卓明先生的知识似乎是没有边界的,世界地理、世界经济、国际政治、国际文化、国际外交、军事学、外语、音乐,陆卓明先生样样精通。

在吴志攀的心目中,陆卓明先生并未留下著作等身的“传世文献”,却对教学倾注了全部的精力和热情。“凡是听过他的课的学生,后来每当说起时,无不赞赏至极……像芮先生、陆先生这样的老师,留给年轻人的知识财富和精神遗产是丰厚的,我就是在学他们是如何教书的。如果能把他们的方法传承下来,我认为我这一生在北大就没白过。”

自言是在1988年“蒙”上北大的孙庆伟,在“传承”系列分享中提到了父亲常问自己的一个问题:“北大最可贵的东西是什么?”孙庆伟的答案是:北大的学术精神和学术传统。

孙庆伟的导师是李伯谦教授,孙庆伟用“如沐春风”一词形容李伯谦教授。在他身上,孙庆伟感受到了言传身教、春风化雨、润物无声这些词语的真正内涵。“三十多年来,李老师几乎从未对我说过重话,但他满满的期待比责备更让我感到压力;同时,李老师也从没有对我当面表扬过,但他每次在身后默默的支持,又令我的前行充满动力。”

李伯谦(后排左二)、刘绪(后排右二)、徐天进(后排左一)、孙华(前排左一)等北大考古专业教师在曲村

孙庆伟提到了让人感动的一件小事,2018年,孙庆伟的一本专著出版,他请李伯谦教授为他题写书名。“李老师一遍又一遍换着不同的字体来写,大热的天气,写了好多种,最后让我挑一个。这就是我的老师,学生取得了一点成绩,他比自己取得成绩还要开心。”孙庆伟始终珍藏着老师每一张题写的书名。“我觉得这是老师对我最大的爱护和鼓励。”

让孙庆伟感怀的另一位老师是被称为“商周考古第一人”的邹衡先生,邹先生按辈分是孙庆伟的祖师爷,尽管在孙庆伟入学时,邹衡先生就已经不教书了,但通过考古实习和田野研究,孙庆伟口中这“一老一小”组合还是建立了深厚的学缘。

“邹先生曾经在病榻上为我修改过文章,并亲笔写了推荐信把文章推荐给《国学研究》发表,我的那篇文章不同意邹先生的观点,他不仅没有责怪我,还亲自为我修改论文并推荐发表。”孙庆伟分享道。

在孙庆伟眼中,邹衡先生对时间的珍惜到了无以复加的地步。上世纪90年代,《天马-曲村》这部巨型田野报告进入最后的编辑阶段,当时邹先生家住在中央党校,离北大并不太远。但邹先生依然觉得在路上耽误时间,于是他选择住在北大赛克勒考古与艺术博物馆的整理间,而且一住就是近两年,只有周末回家洗澡和拿换洗的衣物。

“我在北大读书工作三十多年,我认为所谓北大的学缘就是北大的精神血脉,这是真正的北大之魂。”孙庆伟这样说道。

传承,未名虽小而通五湖四海

这代学人,大多生于改革开放之后,在世纪之交开启学术之路,他们眺望、承接着老一辈的学术传统,也亲身感受着当代世界的剧变。作为探路者,西方和东方都在他们的文化视野里一点一点地清晰起来。燕园,是他们的出发点,也是他们的归心地。

程乐松是做道教研究的,最近三年他的研究兴趣是从两汉思想史入手做道教信仰和观念的研究,并且以此为视域研究中国本土信仰。让他感到“困扰”的是,只要说到道教研究,几乎所有人都会好奇这是一个研究插翅膀修仙的学术领域,因为太偏门了,在很长一段时间内,他很少能找到对话者。

但是在北大,在哲学系的讲台上,在文研院的讲座和学术分享会上,在“传承”的分享会和新书发布会上,程乐松能够找到知音,身心放松地侃侃而谈。“我大概有八年的时间不在这个园子,我在的时候并没有真的体会到这园子到底有多好。然而当我2002年硕士毕业以后,我就老想回来,我才意识到,过往的七年我不是‘待’在这里,而是‘活’在这里。”

程乐松在“传承:我们的北大学缘”讲述活动上作分享

当程乐松从香港博士毕业在外校工作数年之后复归北大时,归家之路让倍感开心。因为又可以“活”在最熟悉的老师们中间、优秀的年轻同事和学生中间。“我以此为荣。”程乐松说道。

研究一个冷门偏学,程乐松在某种程度上来说是孤独的、边缘的,但是就是在落寞与热闹之间、边缘与中心之间,北大给了程乐松一份能够达到平衡和自洽的滋养,这在他看来是一种自觉、一种活泼的平静。当然,程乐松也承认,在北大的象牙塔尖,这份平静有时候也会被倏尔飘来的“夹心感”所打破:“我感觉自己被夹在两代人中间,上一代学者给你树立了榜样,你超越不了;横着看或者往下看,朋辈学者和青年学子也非常优秀,这时候可能就会慌乱。”

但程乐松很快又能将自己匡扶回到平静的状态,因为他明白平静的根源是北大学术精神和传统里代代相承的宽容。“有的时候甚至是‘纵容’,我的老师就是以这么‘纵容’的方式对待我的,可能我也会把这份‘纵容’再传承下去。因为我们的园子是接受‘底色差异化的折射’的。”

在《传承:我们的北大学缘》新书发布会上,叶少勇深情回忆了一年前去世的段晴老师。几年前在“传承”讲台上还铿锵有力作分享的段老师被癌症夺走了聪慧勤奋而激情澎湃的生命。叶少勇2002年考入北大读研,他回忆刚刚开始上段晴老师的课“就像打仗一样,有的人听了几节课跟不上就不来了,我们剩下的人彼此叫‘战友’。”

叶少勇在《传承:我们的北大学缘》新书发布会上作分享

叶少勇说道,中国历史上跟印度交流非常频繁,甚至很多印度的历史文献是在中国发现的,但是真正做梵文材料研究的却非常少。北大是最早开设梵文课程的,很长时间内也是唯一的一家。但从1919年开始开设梵文课程到季羡林先生回国创办了梵文专业之间的很长一段时间内,北大的梵文研究和教学并不系统,只能聘请外国教员。

从季羡林先生到段晴等教授再到叶少勇这样的新生代,这门冷门绝学薪火相传。叶少勇回忆起刚刚开始跟随段老师学习的时候,对前辈学人和自己的老师都是以一种“仰望”的姿态。“段老师就为我们‘祛魅’,她的口头禅就是‘这有啥啊!你们很快就能超过我’。”

在叶少勇的眼中,段晴对学生们的教导是“拔苗助长”式,就是在这种“碾压”下,叶少勇实现了跨越式学习。推归推、严归严,让叶少勇感怀的是段晴对学生毫无偏私的托举。“有一次在段老师的帮助下,我在一捆梵文散页里发现了两部从来都没出现过的梵文材料,几乎是西藏所存的最早的经典文献,段老师特别激动,当时她就给我们系领导群发邮件,说我的学生作出了重大发现,你们应该给他嘉奖和表扬!”与恩师的种种过往,叶少勇现在回忆起来都是泪中带笑。“北大梵文学科经过70年的坚守,绝学没有绝,还从后进变成了并进甚至在某些方面成了先进,正是一代又一代人的坚守传承,所以我也希望我们这一代人能作出更大的贡献。”

在新书发布会上最后一位作分享的1989年出生的苗润博,也是在场学者中最年轻的一位。中学时确立了对历史学的兴趣,本科期间就得到名师青睐并拜入门下,成为中国辽金史大家刘浦江教授“临终托孤”的得意弟子,毕业后留校任教,成为北京大学历史学系“85后”优秀青年教师。如果只把这些高光的瞬间勾连起来,苗润博走过的路显得十分平稳顺畅。

苗润博在课堂上

此前,苗润博曾经接受《北京大学校报》的采访,回忆了第一次见刘浦江教授。那时候,苗润博在南开大学读大三,他从天津坐车来到北大旁听,正好听的是刘老师的“中国史学史”,课间,苗润博借提问之机自报家门,并指出了刘浦江论著《松漠之间》用过的一则史料存在问题。彼时的苗润博并没有意识到这会成为他人生的一个重要节点,他只是故作镇定地与老师“侃侃而谈”了半小时,随后又在地坛书市上逛了一圈才乘车回到天津。第二天,复归南开日常的苗润博想起给刘浦江发邮件致谢,没承想刘浦江回复他的开篇第一句就是:“我一整天都在找你。”

此后,苗润博被允许每周来朗润园中国古代史研究中心参加刘浦江为研究生开设的“《辽史》读书课”,并在后来保研成为他的入室弟子。苗润博回忆道,学生对老师提出批评,这在刘浦江的师门下被视为正常。“刘老师每写出每一篇文字,无论是随笔式的,还是论文式的,都会有一个机制,就是集体讨论。刘老师上来就说,一句好话不要说。他鼓励我们挑错儿,我们也像打了鸡血一样热衷于找他的错误,学术批评在师门里成了日常。”

在苗润博看来,自己的学术进步发轫于、成长于对刘浦江老师的学习和“批评”上。“刘老师代表着我们学界的前沿,他就是边界,学术的本质就是推广人类认知的边界,而北大的老师恰恰就是这个边界。”北大的老师鼓励学生去突破这个边界,鼓励学生对老师的论述开展严肃而细致的批评,他们早已是权威却从不以权威自居。“北大的学生会给老师挑错,但是这并不会影响老师在我们心中的形象,更无损于学者的格局和境界。”苗润博说道。

历史学是反思的学科,已执起教鞭的苗润博认为,老师和学生的关系就是平等的“人和人的关系”,师生之间的交流绝不能是君臣关系或者雇佣关系,也不能简简单单的就是“师父带徒弟”,师生间双向的学术研磨应该是一种交流的日常,批评应该是一种常态,而无关乎等级地位。“我也鼓励我的学生给我挑错,我的老师怎么带我,我就怎么带学生们。”青年苗润博决心做好一名“传道受业解惑者”,把北大历史学系的学风传承下去。

“传承:我们的北大学缘”讲述,串起了数十位北大人的学缘求索,每一次的讲述都得益于北大人文社会科学研究院搭建的舞台。文研院院长邓小南教授是策划组织者和微笑倾听者。邓老师一辈子都在北大,几代人的学人群像在她的脑海里是立体、生动而真实的。新书发布会上,她这样解释“学缘”。“学缘并不等于人缘,学脉本身有延展性和跨越性,而不应该是排他的,北大里常有各种过来访学交流的老师学生,他们来北大听什么、看什么呢?他们为什么要来北大呢?北大不光是属于北大的,也不光属于北大一代一代学人的,它应是作为一种气质、一种精神,存在于历史和当下。”

邓小南教授在《传承:我们的北大学缘》新书发布会上讲话

“像蔡元培先生、李大钊先生和他们无数的后人,在北大工作过的或者关注过北大的,他们以毕生的成就奠定了北大特有的风范,他们执着的努力不仅仅在于学问上,不仅仅在于发表了什么书、什么文章,更重要的在于酿成了一种风气和潮流,这种风气和潮流影响到我们一代一代后世的人,这就是北大的学脉,就是北大的精神。作为后来者,我们有责任把‘传承’作为一种严肃的机制、一种开放性的实践,一代一代延续下去。北大文研院就是为此而建的,所以今后我们一定和各位一起继续为此而努力。”在《传承:我们的北大学缘》新书发布会的最后,邓小南这样说道。

由北京大学人文社会科学研究院、北京大学出版社联合举办的《传承:我们的北大学缘》新书发布会于2023年4月28日在静园二院举行,图为发布会后合影

(图片由北京大学人文社会科学研究院提供,感谢北京大学人文社会科学研究院和北京大学出版社对本文编写的大力支持)

相关链接:

转载本网文章请注明出处