【点赞新青年】“医点儿”团队:做靠谱、有意思的医学科普

2015/12/17 信息来源: 网教办(青年研究中心)

【编者按】每个时代都有属于自己的“新青年”,他们不一定轰轰烈烈,但却真真切切,让同伴感到温暖、让群体具有力量、让社会看到希望。《新青年》杂志百年之际,“北京大学首届校园网络文化节”发动全校师生为活跃在网络空间的“新青年”点赞。作为1994年中国接入国际互联网以来,学校对“校园网络达人”的首次规模性评选奖励,此次活动共有11个团队和个人脱颖而出。从幕后到台前,关于他们是谁、他们过去做了什么、他们现在又如何思考,“点赞新青年”系列报道将予以集中呈现。让我们在了解他们的同时,更好理解当下的网络时代与今天的网络青年。

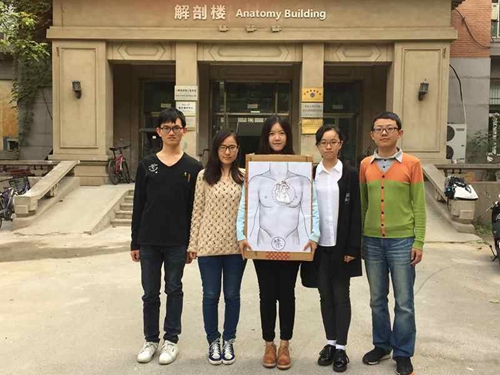

“医点儿”(Dr_edear),学生自主创建的医学科普微信平台,旨在“传播医学知识,用最通俗的语言讲清楚最深奥的道理,做您健康生活的小贴士”。该平台由北京大学第三临床医学院2012级学生发起,在北医三院团委的支持下于2015年9月正式建立。团队成员张浩然、张之良、崔应谱、高欣然、段汝乔,本着公益与服务的态度,创新协作,默默付出,彰显出医学生的别样风彩。团队荣获北京大学2015年度“网络新青年”称号。

“萌芽”初生——我们要做靠谱、有意思的医学科普

2015年8月,即将迈入大四生活的医学生张浩然萌生了做医学科普的想法,这既源于他的医学生身份,更源于一些“糟糕”的经历。“亲戚朋友经常拿那些在朋友圈中看到的所谓‘医学科普’文章来问我们,有些文章连基本的医学道理都没有,而一些医学养生类的电视节目也很少有科学依据,常常误导大家。”

作为一名刚从理论学习跨入到见习阶段的医学生,张浩然总觉得“自己可以用这些有限的专业知识去做些什么”。渐渐地,一个创建医学科普微信自媒体平台的想法,在张浩然的脑海里悄悄萌发。他第一时间把自己的想法告诉了班里的几个好朋友,结果出乎意料地发现,同学们其实也早就萌生了同样的念头。

就这样,张浩然、张之良、崔应谱、段汝乔四个人一拍即合,说干就干!

科普需要严谨,更需要人气,怎样才能既迎合广大受众“快速屏幕阅读”的口味,又普及专业的知识呢?张浩然他们首先从名字下功夫,“医点儿”意味着“健康你我他,不止一点儿”,“E·Dear”则是他们的风格写照。他们还发现,用“漫画”去科普的形式往往能兼顾专业和人气,擅长美工和排版的高欣然于是成为了核心团队一员。

到9月份,5人核心团队正式成立。不过此时在他们的脑海里,“医点儿”依旧只是一个模糊的雏形,对于没有经验的他们而言,想要快速将心中的构想付诸于实践,还面临着一条长远而艰辛的路——“要是有更多的人支持我们就更好了!”

“羽翼渐丰”——热情的支持是我们成长的基石

为了获得更多的支持和关注度,团队及时与北医三院团委老师取得联系,沟通过程出乎意料的顺利,他们的想法很快得到了老师的肯定。同时,作为班里的团支书,张浩然联合其他成员在班级开展了一次正式动员,宣传工作如火如荼。

“我从来没有想到同学们会有这么大的热情,也许是即将从事医生这个职业吧,大家都有一颗乐于助人的心。刚一开始宣传的时候,全班46位同学中就有30位踊跃报名。一下子我们对办好这个平台更有信心和底气了,毕竟我们是个‘大家庭’。”担任平台副主编的张之良欣慰地说道。

在同学们的热情参与下,负责微信平台编辑工作的崔应谱和张之良手中也逐渐有了一些稿子,但此刻又有一个难题摆在他们面前:“大部分读者都没学过医学知识,我们怎样才能把拗口难懂的专业术语翻译成通俗易懂又专业贴切的说法呢?”

为此他们想了很多办法:绘制有趣的图片、漫画展示再附上通俗化的解释,完稿后给没有接受过医学专业教育的同学、朋友和父母试阅。刚开始的阶段,工作进行得异常缓慢:“文稿改了一遍又一遍,配图画了一张又一张,不断地尝试和改进,直到确保让所有人都能读懂和理解。”收稿、审阅、修改、美工、推送——持续而及时的沟通为的是每一个步骤都尽量做到细致无误。

“第一次发稿的准备阶段也是团队最困难的时候,由于没有经验,我们只能不断去尝试和借鉴,每个人都为此付出了很多。可能有时会有一些意见相左而产生争论,但谁都从没有争吵和埋怨过,慢慢磨合沟通过后是大家的互相理解和支持,直到顺利发稿。我们深刻体会到,我们不是一个人而是一个团队!”

10月11日,“医点儿”发布了平台建立之后的第一篇推送,由于内容新颖而有趣,一下便得到了很多用户的转载和关注。

消除误解——相信医学不是迷信魔法,而是关注健康

“医点儿”的第二篇推送介绍的是乙肝,文章得到了很多同学的关注和留言,然而张浩然发现,个别非医学专业的同学发朋友圈评论称“表示丝毫不同情那些艾滋病患者和乙肝患者的遭遇”,认为他们的疾病归因于“不洁身自好,是自甘堕落”。“然而事实确是,乙肝在中国有很大一部分是母婴传染,很多人生下来就不幸感染上了疾病,他们是无辜而不幸的。即使通过性传播的患者,感染也是因为无知,不了解安全的防范措施。”

受此启发,“医点儿”团队结合之前所做的关于乙肝认知情况的课题调查发现,多数人对乙肝的认知水平虽然高于预期,认为应该关怀、理解和帮助乙肝病人,但误解的情况却层出不穷。经过一系列的调查,他们发现即便在大学生群体中,医学科普也是非常必要的。

“医学类的科普不仅要帮助人们了解相关健康知识,消除误解和歧视。更重要的是要做到靠谱而且有意思,吸引读者的阅读。”“医点儿”团队认为:“靠谱”就是文章要有医学知识支持,有文献可查,做到有根据;“有意思”就是尽量删去大部分医学专业术语,运用图文结合的方式增加趣味性,但这并不意味着要像营销号一样为了激发读者兴趣而编造一些耸人听闻的东西。

对于备受关注的“医患矛盾”问题,“医点儿”团队认为,医学不是魔法,自我预防于己于人都尤为重要。“很多人认为医学无所不能,而现实往往没有预想的那么美好,医疗技术发展程度还不够,医生个人水平也各不相同,导致很多病人最后并没有战胜病魔,从而产生不理解和纷争。”“相对于大病、重病,医生更擅长和确保小病和初期疾病的治愈,所以自我预防显得尤为重要。早预防,早发现,早治疗,不仅有利于自身健康的维持和恢复,也能从源头上杜绝大多数医患事件的发生。”

“其实医学的作用不仅体现在患了病去治愈上,有时侯‘预防’甚至更加重要”,这也是“医点儿”平台建立的初衷之一——让大家去关注健康的同时注意自己的生活方式,养成关注并爱护自己健康的习惯。

展望未来——“服务和公益”是我们的宗旨

上线至今,“医点儿”推送的医学科普文章的篇均阅读量已过千。然而作为一个成立不久的自媒体团队,他们也面临着关注量不高、资金来源缺乏的发展瓶颈。“一开始有很多人觉得新奇愿意去看,可是随着新鲜感的下降,阅读和关注的量已经渐渐持平。”团队希望邀请一些知名的专业医学人员,来建立“医师库”指导平台运营,但扩大运营需要更多资源的支持。

“只要我们去努力,办法总会有的,”张浩然和张之良说,“团队很年轻,能够得到学校和同学们的肯定让我们感到很欣慰。下一步希望通过知乎、果壳等更多样的互动媒介,同时规避这些平台太过专业化的回答形式,以独特通俗而严谨的方式让更多人愿意去读医学科普,增强用户粘度,然后一步步向着规划迈进。”

在谈到公益和收益的权衡问题时,曾担任北京大学出生缺陷防控协会社长的高欣然说:“还是坚持公益吧,医学专业的背景以及在社团的经历,让我们每一个人都具有一种愿意真心帮助他人的态度和使命感。”段汝乔也表示:“由于全班动员,在目前一周一稿的模式下,大家轮流去做,工作量并不是很大。就算没有物质的奖励,但是看到自己的名字出现在文章上能够给周围的人看到,也是很有成就感的事情,我们对于团队未来的发展还是非常乐观的。”

“这大概就是一种叫做‘情怀’的东西吧!”面对未来的公益之路,团队每个人脸上都流露出了憧憬的笑容。(文/顾晓栋)

记者手记:

在采访“医点儿”团队之前,我对他们的了解只限于答辩时的那几张PPT。然而,一下面对5位素未蒙面的采访对象,我并未感到太多预想中的陌生感。倒是他们整个团队全勤受访的热情和态度给我留下了颇为深刻的印象。

一个“初出茅庐”的团队、一群“奋发笃志”的青年、一腔“公益科普”的情怀,也许这就是医学生所拥有的一种专业特质吧。以敏锐的观察力,借助当下网络洪流中的自媒体热潮,他们通过有趣、通俗的方式,努力构建公益性的医学科普平台。

相较于那些深耕已久的微信团队,他们还很年轻,所做的也仅仅只是源于内心的一腔热忱。但他们用公益的心、专业的知识、服务的态度,以实际行动践行着“健康所系,性命相托”的誓言。

编辑:白杨

转载本网文章请注明出处

最新新闻

- 162025.07北京大学召开“中小学人工智能通识教育”创新研讨会

- 162025.07北大教师侯逸凡夺得第14届昆扎国际象棋公开赛冠军

- 162025.07动力中心以脚踏实地的作风筑就校园运行保障之基

- 162025.07集成电路学院/集成电路高精尖创新中心39篇论文入选第23届固态传感器、执行器与微系统国际会议

- 162025.07作风建设论坛 | 重党建尚医德,强作风为人民