“职业读书人”的读书之乐——走进北大陈平原、夏晓虹夫妇的书房

2023/04/03 信息来源: 融媒体中心

文字:顾思程、刘文欣| 摄影:吕宸| 编辑:孙萌、山石 | 责编:黄昭华、燕元谈及近现代中国的人文学研究

陈平原、夏晓虹

是不可绕过的一对学者伉俪

当初春的阳光温柔地穿过窗户

浩瀚书山的一角被照亮

沉潜于此中的主人笑意恬然

这方天地既滋养着他们的学问与才情

也成为他们学术版图的最佳注脚

本期“北大学者书房”带你走入

北京大学中国语言文学系教授

陈平原、夏晓虹的书房

感悟读书之道

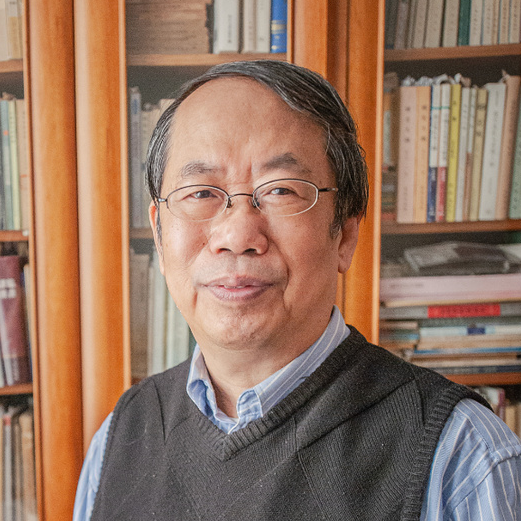

步入北大中文系教授陈平原、夏晓虹夫妇家中的一刻,方知“书城”洵非虚言,而是对眼前光景恰如其分的描摹——书籍从墙角“生长”至天花板,又向沙发、五斗柜、壁橱、餐桌漫溢。主人陈平原简直“望书兴叹”,直言“书影响到了人的生活质量”,但又有几分无可奈何: “积习难改,以前喜欢书,现在还是喜欢书。”

陈平原自称是“职业读书人”,他认为治学是志趣所钟,也是一种职业选择:“对从事其他工作的人来说,读书当然是一种很值得嘉赏的行为,我呢,整天在读书,整天在写书,这就是我的饭碗,没什么好吹牛的。”

颇有些俏皮的话语中,可见出陈平原一贯务实的作风。“读书人”的定位,也塑造了陈平原家中书房的风貌。与传统藏书家不同,对待书籍,他不务求珍本秘笈,无意炫博好奇。书房中不时上演的书籍聚散,也传达出“职业读书人”的眼光、理智与通达。

累筑书城,可抵日月漫长

——真正的读书人,古今是不分的

“其实,我们家的藏书我没有统计过。”

不统计藏书,正是不以藏书规模为意,陈平原表示:“藏书规模大小,其实不是一个很重要的事情,关键在于,是否真正喜欢读书。”但他可以迅速说出到目前为止,他捐给家乡潮州的韩山师范学院图书馆的书籍数目:160多箱。而且,这个捐书的过程还在继续,只是整理分类需要时间。管中窥豹,也就不难理解他为何感叹“书占据人的生存空间”了。

上世纪八九十年代,北京四九城内外的各种书摊、书会、书店,常常可见陈平原骑自行车穿梭其中的身影。淘书、访书,是中文系学生大多会有的经历,陈平原的妻子夏晓虹也毕业于北大中文系,因为专业相近,后来两人发现:好多书买重复了。

同是近现代思想文化的研究者,陈平原不仅关注传统文学的现代转型,更将学术视野辐射向晚清民国的大学教育、都市文化乃至通俗画报;作为梁启超研究的大家,夏晓虹对近代思潮的追索横跨文史,更在晚清女性文化研究方面取得一系列扎实绵密的成果,以独特视角再现晚清社会与思想的新变。

“做近现代研究的人,藏书往往是最复杂的。”陈平原解释道。近代中国,旧传统尚未消散,新思潮纷至沓来。华洋折冲、新旧会通,种种抵牾与断裂编织出那一时代的独特魅力,也意味着研究者必须具备融贯古今、接续中外的宏阔视野与阅读积累,陈平原称之为“上挂下联”。“因为近现代本身和古代、国外的关系,我们需要收藏的面会比较广”,除了广泛掌握研究对象所涉及的基本资料,读书人必读的基本典籍,同样要纳入近代文史学者的书林。

“真正的读书人,古今是不分的。没有说只读现代书,不读古代书。再加上传统的文史不分,藏书芜杂也就可想而知了。”

这种包罗万象、众体辐辏的百科式藏书固然是专业特色所致,也与陈平原、夏晓虹二人重视史料与文献的学术取径不无关系。

“做文献的人锱铢必较,不肯放过断简零编。”对文献持久的兴味不可避免地造成藏书的纷乱,但在陈平原看来,这也是史家本色:“读经学出身和读史学出身不一样。经义会有自己的阅读理路,讲究不断推敲。但是史学要求广博,我们必须有更多的参照系。资料、版本都是我们经常考虑的问题,所以家里的藏书乱跟这个有直接的关系。”

书海泛舟,在时间的淬炼中,博观群籍的上下求索最终凝结为学问的识断与洞见。

在学术界,陈平原、夏晓虹的研究向来以持论谨严、沟通文史著称,而除了著作等身,陈平原、夏晓虹还联袂编辑了《二十世纪中国小说理论资料》(第一卷)、《北大旧事》、《图像晚清:点石斋画报》等一系列被学界使用甚广的资料图书,这类学术工作是受鲁迅启发。

“做研究,第一步是整理自己独立的资料,建立自己的资料库,这是我们从鲁迅那里学来的。鲁迅写《中国小说史略》,先整理《古小说钩沉》《唐宋传奇集》《小说旧闻钞》。所以我写《中国小说叙事模式的转变》《二十世纪中国小说史》第一卷,就会编小说理论资料;做北大校史,就编《北大旧事》;做画报研究,《左图右史与西学东渐》《图像晚清》就是雏形。”每做一项研究,必从原始资料的纂集入手,这正是陈平原、夏晓虹的论著堪称坚实丰厚的“秘诀”,并且因秉持着明确的学术意识,这些编著也可供后来者使用,嘉惠学林。

陈平原、夏晓虹的编著

或许很难将学者挥洒自如的文字与集腋成裘的孜孜矻矻联系起来,但不得不承认,文献的搜集披阅绝非易事。

“这种东西,才气再大的人也没办法一蹴而就,必须是漫长的岁月,不断地积累。”

说起夏晓虹对梁启超佚文的钩沉,陈平原都有些叹为观止:“夏老师每到一个地方访问,不管国内国外,首先看有没有梁启超的资料,她就是这样一路走过来的。”二三十年的心中记挂,成就了皇皇三卷本的《饮冰室合集集外文》,也令夏晓虹的梁启超研究在海内外独树一帜。

夏晓虹辑《饮冰室合集集外文》

至今,陈平原在课堂上讲起鲁迅的小说史研究,总要提起鲁迅的那句“我都有我独立的准备”,十足的底气背后,是“书中日月长”的无尽工夫。

万卷书香,一点文气

——保持笔墨纸砚的趣味,借此养成一个读书人的文气

典藏聚散与学术旨趣的迁转互为表里,可谓学人藏书的一大特点。上世纪九十年代初,陈平原出版过一部极富影响力的专著——《千古文人侠客梦:武侠小说类型研究》。可是书一写完,陈平原就大手一挥将资料悉数散尽,“家里现在没有一本武侠”。

不似“武侠迷”的沉醉,而是以学者的眼光看待这种小说类型,穷极涉猎、不论精粗地阅读原始资料的过程难免掺杂着些许“痛苦”。陈平原笑称,“就像吃东西,一样的东西吃太多,会吃伤的”。伴随着研究课题的缘起、酝酿、深入、收束,一批批藏书倏忽涌现复又悄然退场,陈平原曾在接受采访时提道:“随着年龄的增长,眼界及阅读范围扩大,书需要不断地收。可是有些书用过了,就不再需要保留。”唯有书中“惊鸿一瞥”式的旁征博引,见证了作者惊人的资料掌握程度。

家中藏书无论何等宏富,都无法与图书馆比肩。着手专题研究,自然要依托北大图书馆、国家图书馆的浩瀚图籍。而此前考察晚清民初的通俗读物,陈平原更是屡屡造访首都图书馆,充分利用馆中的特色资源,即精英色彩不甚浓厚的画报、杂志、通俗小说。

“做专业研究,必须了解各个图书馆的收藏特点。在任何一个图书馆走一圈,你就知道它的馆藏侧重和优势。这种优势不是以版本珍贵,而是以你的研究需要来衡量。”

每完成一项研究课题,就会留下堆积成山的影印件、复制本。此类文献的存藏成为陈平原的一桩麻烦。“我们不是藏书家,没有藏特别珍贵的原版,藏书基本是出版物、复印件。海量的复制本将来要怎么处理,我正在犹豫。”陈平原也指出,相较于首尾完整的成册书籍,藏书中的复印本其实最能凸显学者的特点,再现他们研究思路的演进过程。“复印纯粹是为了个人研究,有时是整本书复制,有时候是部分选印。非整本书的复印将来保存是比较麻烦的,要找得到,藏得住,又传得下去。”这些积案盈箱的连篇累帙,是思想形成的粉本,是负累也是牵念,最终构成他纠结的理由。

除了作为辨章学术、考镜源流的著述之所,书斋同样是陶冶文人气息的生活空间。客厅里的文人书画,书柜里的比亚兹莱插图、学生赠送的贺年卡、相偕同游的合影,也给陈平原、夏晓虹的书房平添了几许文人佳趣。

陈平原早年雅好治印,他刻有一个藏书章,繁体“书”字设计为台灯形状,灯下两个正在并肩读书的小人儿,一个是他,一个是夏晓虹。近几年来,他也提倡 “作为一种日常生活的写字”,他主张将写字作为一种陶冶性情的生活方式,无须走向专门的技艺,也不为书法展览而作。

陈平原刻的藏书章

“在电脑时代,保持笔墨纸砚的趣味,让书法或者是写字这种技能和鉴赏的眼光能够流传下去,借此养成一个读书人的文气,这样就行了。”

陈平原亲自题写标题的“学术史”三部曲

陈平原的不少著作都是自己题写书名,笔墨挥洒间,自有一种酣畅淋漓、萧闲自适的文人气象。

家承、学缘与书情

——上天下地,哪里有兴趣就往哪走;逃出樊笼是自然而然的,因为本来就没有多少樊笼

二十多年前,陈平原写过一篇题为《父亲的书房》的文章,既是深情的纪念,也是他早年阅读史的追溯。两代人之间的精神传承以父辈的藏书为载体,形成异代的呼应与斯文的连亘。

陈平原的父母都是中等职业学校的语文老师,家中藏书以文学类居多,其中又以中国古典文学及普希金、莱蒙托夫的诗歌为主。这对他阅读趣味及个人气质的形成颇有影响,尽管上大学后有一阵子迷上了欧美现代派文学,可到头来还是自知他的生命意识、思维方式、感觉和趣味都更近中国传统的文士。

陈平原在硕士二年级撰写的论文《论苏曼殊、许地山小说中的宗教色彩》,多少透露出他所追摹的古典遗韵,不意这篇文章竟成为他进入北大中文系的机缘。作为中国现代文学学科的重要奠基人,陈平原在北大中文系的导师王瑶先生早年治中古文学出身,并高屋建瓴地打开了“现代文学与古典文学的历史联系”这一研究视野。在读过陈平原的这篇文章后,王瑶先生首肯: 收下这位弟子。

后来王瑶先生曾跟其他人说,他看中的就是陈平原身上兼具的古典修养,陈平原也回忆道:“我跟王瑶先生私下聊天,主要是谈古典文学。”

陈平原的博士论文《中国小说叙事模式的转变》甫一问世便惊艳四座,其中关于小说叙述时间、叙述角度、叙述结构的章节多受学界瞩目,“但是王瑶先生和我自己比较看重的,是我下编中对传统文体在现代中国转型的讨论,比如日记、书信、游记、野史如何跟小说对话,最后转化了中国小说的表达方式”,此类回溯式的思考,意味着陈平原对新旧转型的探索渐入佳境,这也拜他早年积淀的古典文学修养所赐。

虽为古代文学教研室的老师,夏晓虹的研究其实在很大程度上涉及近代史。出入文史的广阔视野和考辨史料的敏感精审使她的研究极富辨识度。夏晓虹的父亲是人民文学出版社的资深编辑,母亲则任职于人民出版社,少时从不担心无书可读。家中小说、诗集汗牛充栋,政治、历史书籍也不为罕见。

“家中藏书偏于文学,或多或少决定了我后来就读中文系的选择。其实我的兴趣比较集中于历史。这种兴趣的形成,未必根植于家庭藏书,反倒是受易借、易得之书的影响。我那时看了很多历史方面的书,当然只是“中国历史小丛书”,这和我后来喜好历史、关注近代史都有关系。

尽管早年读书无人指导、漫无章法,但如饥似渴的读书体验在赋予他们基本文史修养的同时,也形塑出一代学人的思维方式和认知视角。和当下在严格学制规范中成长起来的研究生不同,陈平原认为他们那一代人在无书可读的时候,自己养成了读书的习惯,没有太早被规范,普遍带有一种不为樊笼所束缚的虎虎生气。他们不惮于对未知领域展露野心,也无意纠正旁逸斜出的科研兴趣。

“好处就是我们主动阅读、自主选择的能力比较强,自己找准道路,坚持下去的毅力更加充分。上天下地,哪里有兴趣就往哪走,逃出樊笼是自然而然的,因为本来就没有多少樊笼。”

早年的阅读经验像是一道潜流,指引着他们的审美旨趣和学术取向,在未来的学者生涯中才渐渐显形。

陈平原讨论读书的文章很多,主要陆续结集为《书里书外》《读书的风景》《读书是件好玩的事》, 这三书近年都有增订版。然而,让一位朝夕与书本相周旋的“职业读书人”道出心头所好,或是开列书单,在他看来都不免有厚此薄彼之嫌。

“职业读书人在不同时期,由于不同因缘而面对不同著作的时候,有自己的感受,所以没办法说哪几本最好,或者最值得推荐。”

近二三十年谈读书、谈经典的呼声愈发高涨,陈平原担心对读书“有用”的过度鼓吹反倒会将读书本身推向狭隘。相较于为各种现实需求而读的“有用书”,陈平原更愿提倡读“无用书”。所谓“无用”,指向对日常生活的超越、精神的丰盈和人格的完善。

“这些书可以是文学,可以是哲学,可以是艺术,可以是宗教。跟自己日常生活的需要没有直接联系,与考试、文凭无关的,这些书才更需要被我们谈论。”

陈平原《读书是件好玩的事》(增订版)书影

多年前,一个韩国学生来北大中文系访学,临走前告诉陈平原自己的访学感受:“中文系各个专业的学问各有特色和标准,难以评价。但我很欣赏您读书读得很开心,不苦、而且自得。”这或许是对一个“职业读书人”最好的褒奖。

学人简介

陈平原

1987年获北京大学文学博士学位,1992年8月起任北京大学中文系教授。现为北京大学博雅讲席教授(2008—2012年任北大中文系主任)、教育部“长江学者”特聘教授、中央文史研究馆馆员。主要从事中国近现代文学史、学术史、教育史、城市文化研究,近年也关注图像、声音等领域,先后出版《中国小说叙事模式的转变》《千古文人侠客梦》《中国现代学术之建立》《触摸历史与进入五四》《作为学科的文学史》《左图右史与西学东渐》《现代中国的述学文体》等著作30余种。

夏晓虹

1978年进入北京大学中文系,1984年硕士研究生毕业、留校任教。1997年被聘为教授,2016年退休。主要关注近代中国的文学思潮、女性生活及社会文化。著有《觉世与传世——梁启超的文学道路》《阅读梁启超》《梁启超:在政治与学术之间》(以上三书增订结集为三卷本《阅读梁启超》)《晚清文人妇女观》《晚清女性与近代中国》等。

转载本网文章请注明出处