学术科研

-

2024/04/12

北大第三医院成形科安阳、运动医学科胡晓青研究团队在Biomaterials发表关于大体积肌肉缺损再生修复研究...

研究团队探索带血管蒂大体积脂肪脱细胞支架作为肌肉组织工程支架的可能性。带蒂脂肪脱细胞生物支架的获得方法与其他组织脱细胞生物支架类似,但相较无血管蒂的组织脱细胞生物支架,其具有天然的血管管道结构为脱细胞和再细胞化过程提供便利。

-

2024/04/12

物理学院李强、冒亚军课题组发现三玻色子产生的新模式

课题组利用欧洲核子研究中心的大型强子对撞机上紧凑缪子线圈探测器实验所收集的13TeV质子-质子对撞数据,以超过5倍标准偏差的统计置信度,在强子对撞机上首次观测到了双W玻色子与光子(WWγ)这一新型的三玻色子联合产生过程,并进而对希格斯与轻夸克的耦合给出了一批较强的限制性结果。

-

2024/04/11

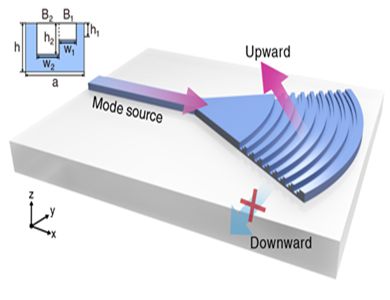

电子学院彭超课题组在《科学·进展》发表拓扑保护低插损片上光端口重要研究进展

课题组利用电子束曝光和干法刻蚀技术制备单向辐射光栅耦合器,实验测量其表面插损仅为-0.34dB,这意味着有近92%的能量可从光纤耦合进光波导中。该技术可显著提升片上光端口的能效,推动了高密度光电混合集成技术的发展。

-

2024/04/11

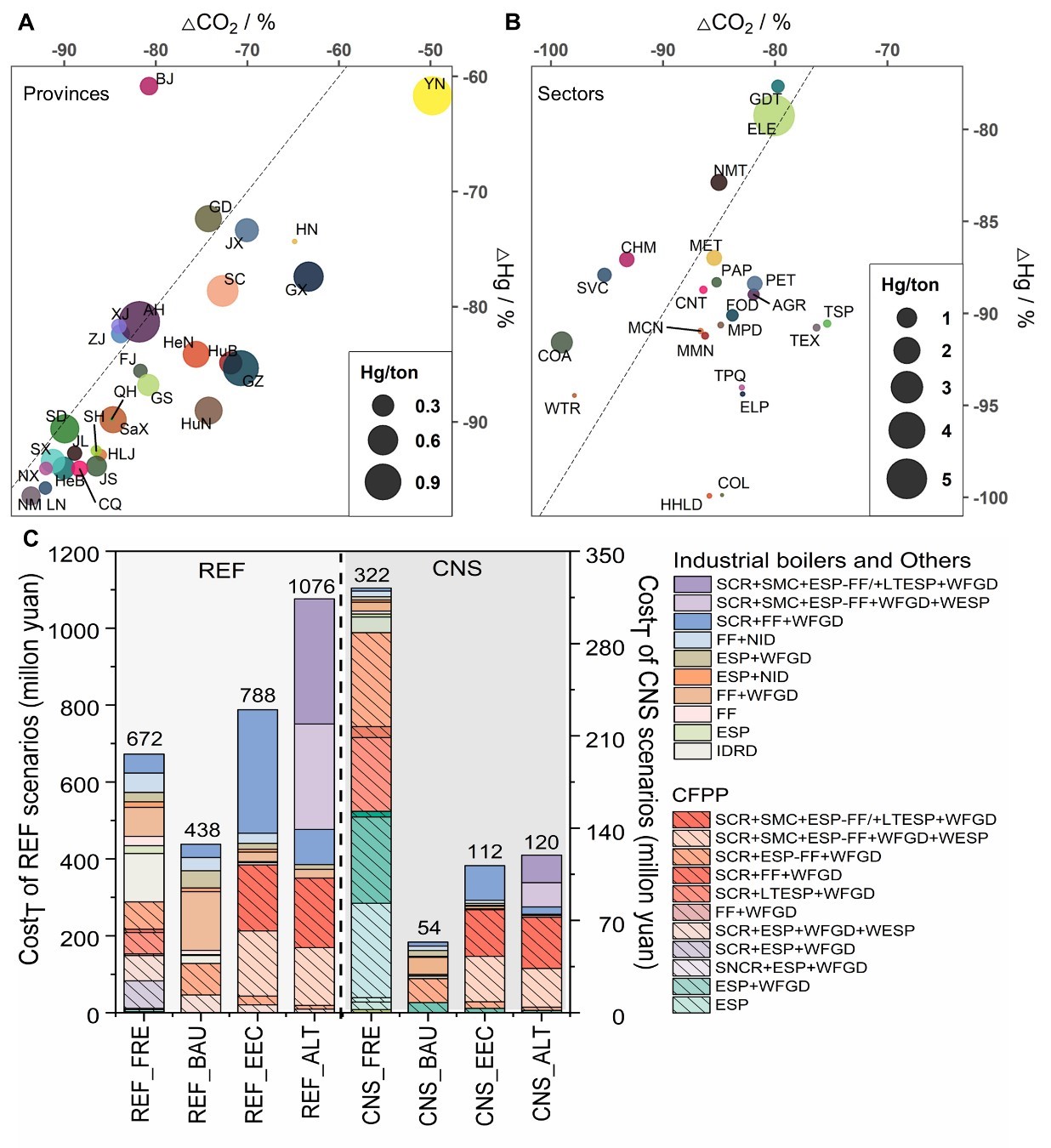

物理学院杨起帆、刘文静、肖云峰等人在微腔光学频率梳领域取得重要研究进展

近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室和纳光电子前沿科学中心“极端光学创新研究团队”的杨起帆研究员、刘文静研究员、肖云峰教授以及龚旗煌院士等人合作,实验上首次基于光子芯片获得了携带轨道角动量特性的光学频率梳。

-

2024/04/10

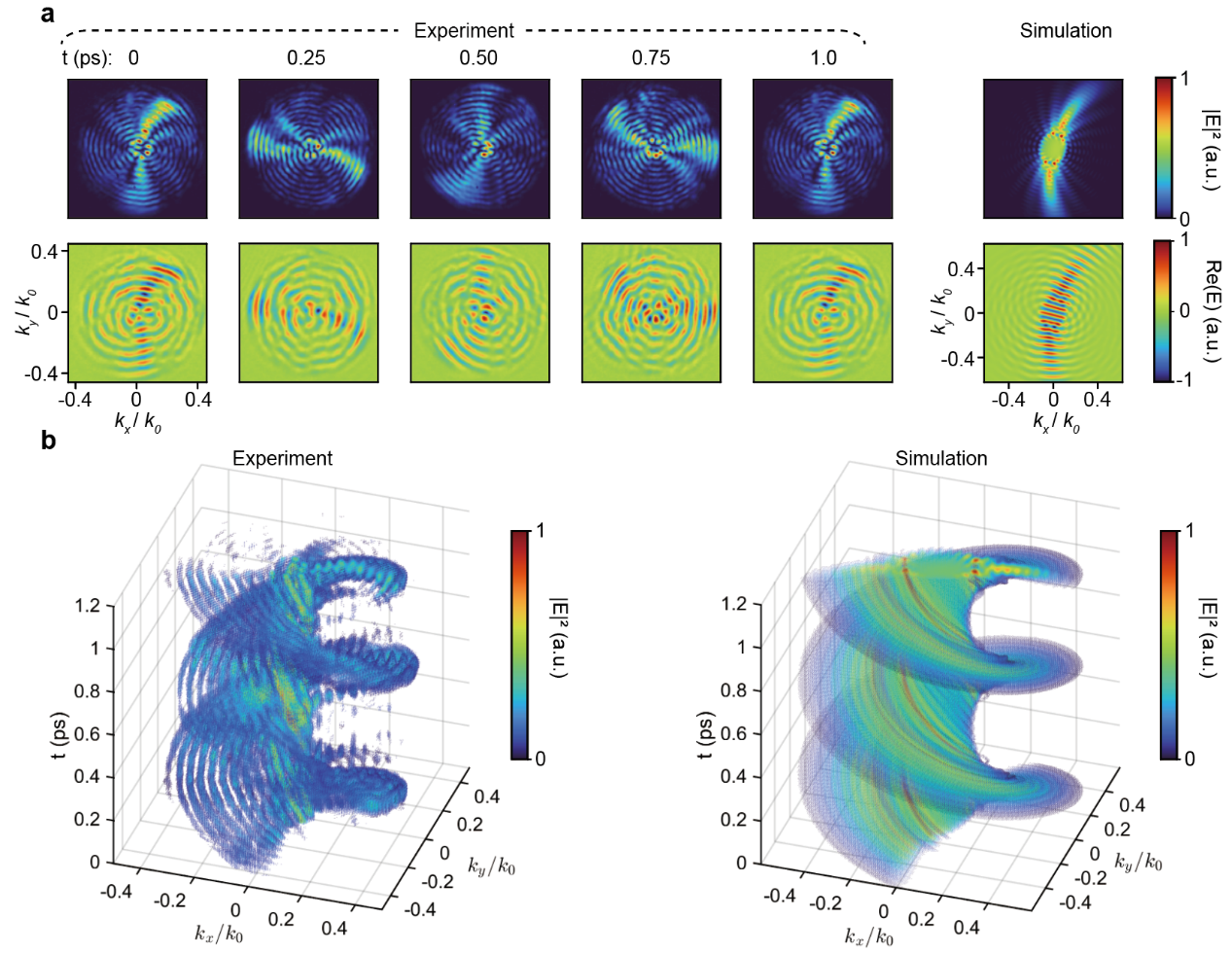

新材料学院潘锋/李舜宁团队在AI4S-基于人工智能的物质结构解析方面取得重要突破

研究团队设计了一个基于残差神经网络的深度学习模型CrySTINet。该模型能够从XRD数据中准确识别出未知材料的结构类型,为自动化XRD分析提供了新的途径。相关研究成果发表于《美国化学会志》。

-

2024/04/10

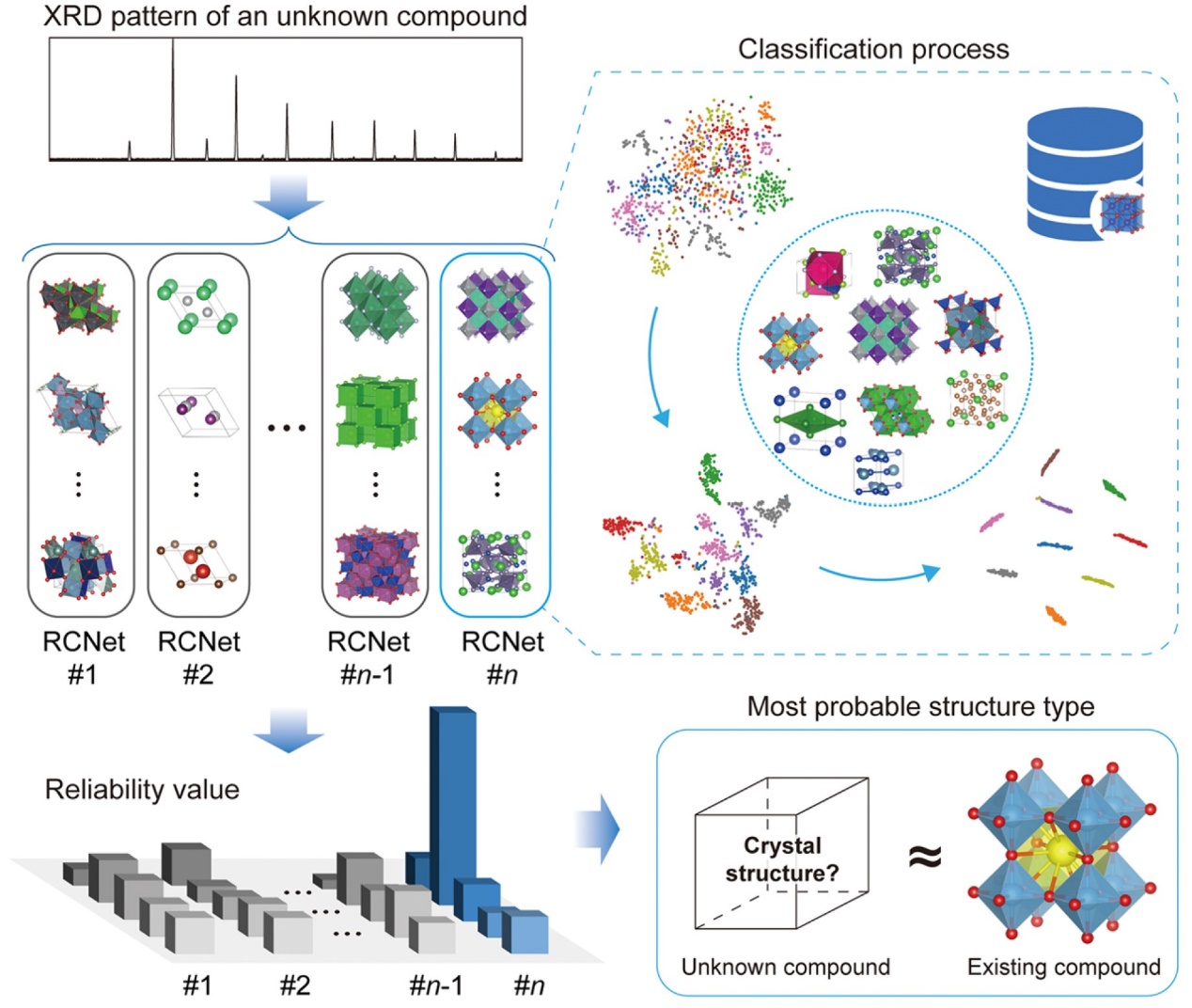

环境学院LEEEP课题组在Cell姊妹刊One Earth发文指出碳中和与清洁空气政策助力我国低成本实现《关...

此项研究发现从减排量来看,相比于基准情景,将碳中和与当前的空气污染控制政策相结合的情景下,2060年二氧化碳的排放将减少6914百万吨(88%),大气汞的排放将减少71吨(88%)。从减排成本来看,这一路径在2060年将为中国节省3.84亿元的汞减排技术成本。

-

2024/04/09

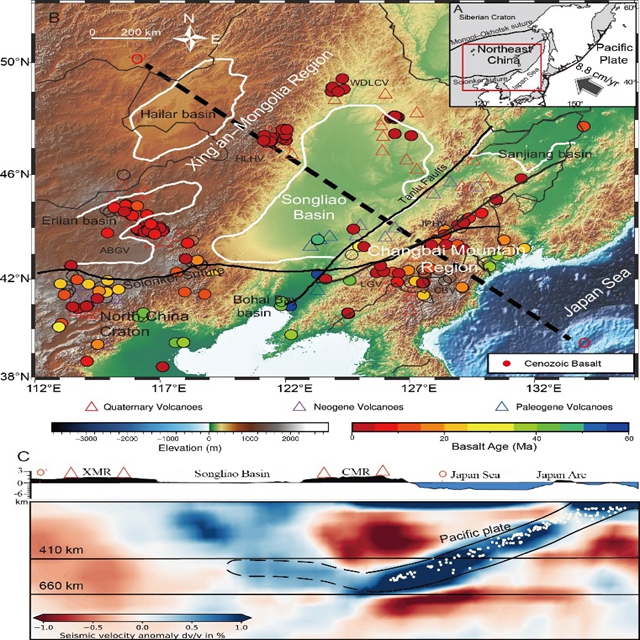

地空学院张南团队与合作者在中国东北陆内火山动力学成因研究取得重要进展

近期,《地质》(Geologoy)杂志在线发表了来自北京大学地球与空间科学学院张南长聘副教授团队与南方科技大学海洋科学与工程系郭震副教授团队共同研究的成果,标题为“An ongoing lithospheric dripping process beneath northeast China and its impact on intraplate volcani...

-

2024/04/09

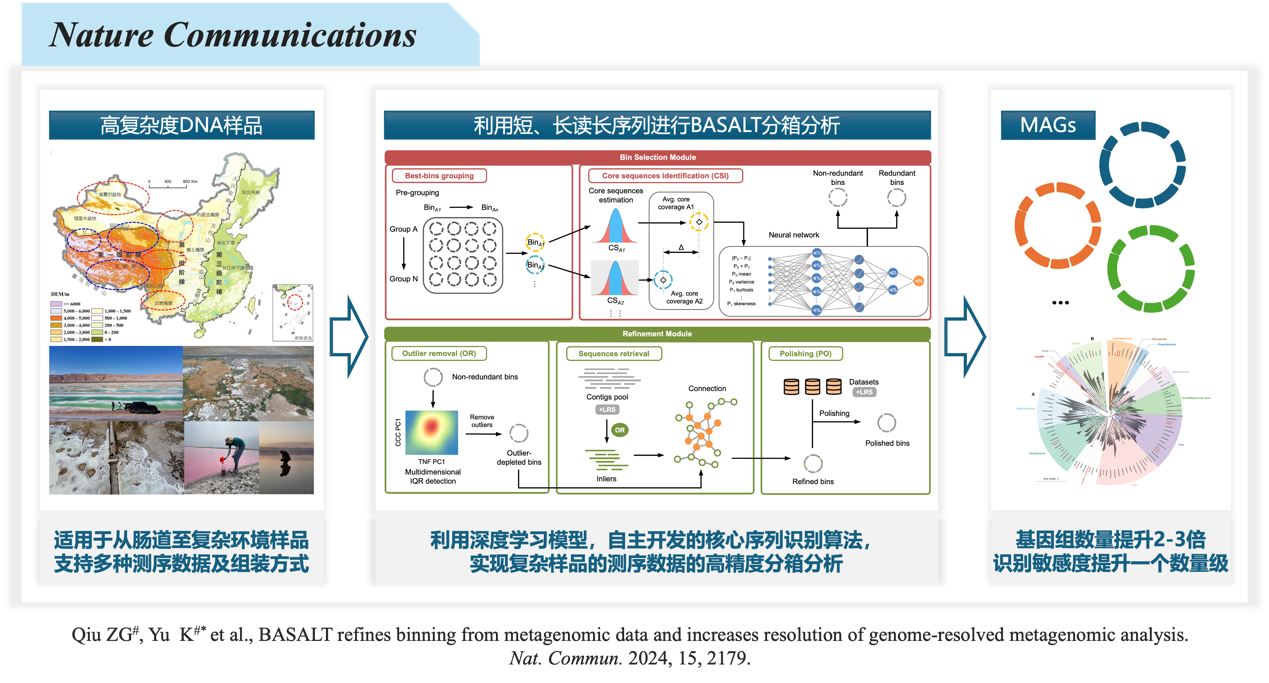

深圳研究生院余珂团队发表挖掘微生物“暗物质”的方法学及应用系列研究成果

该研究中开发的软件BASALT(Binning Across a Series of AssembLies Toolkit)可对二代和三代宏基因组序列进行高效分箱和优化,并最终实现了对宏基因组测序数据的高效利用,大量获取了低丰度微生物的基因组。这一突破性的研究进展将为深入了解微生物世界的奥秘、挖掘其应用潜力提供重要的方法学基础。

-

2024/04/08

城环学院朴世龙课题组应邀在Nature Reviews Earth & Environment发文揭示202...

对2023年植被绿度的回顾研究回答了全球植被长期变绿趋势是否会因全球广泛发生的极端气候事件而停滞的争论,同时强调了未来持续变暖趋势下极端气候事件的频发会加剧植被呈区域性衰退的特征,从而削弱生态系统碳汇功能。

-

2024/04/08

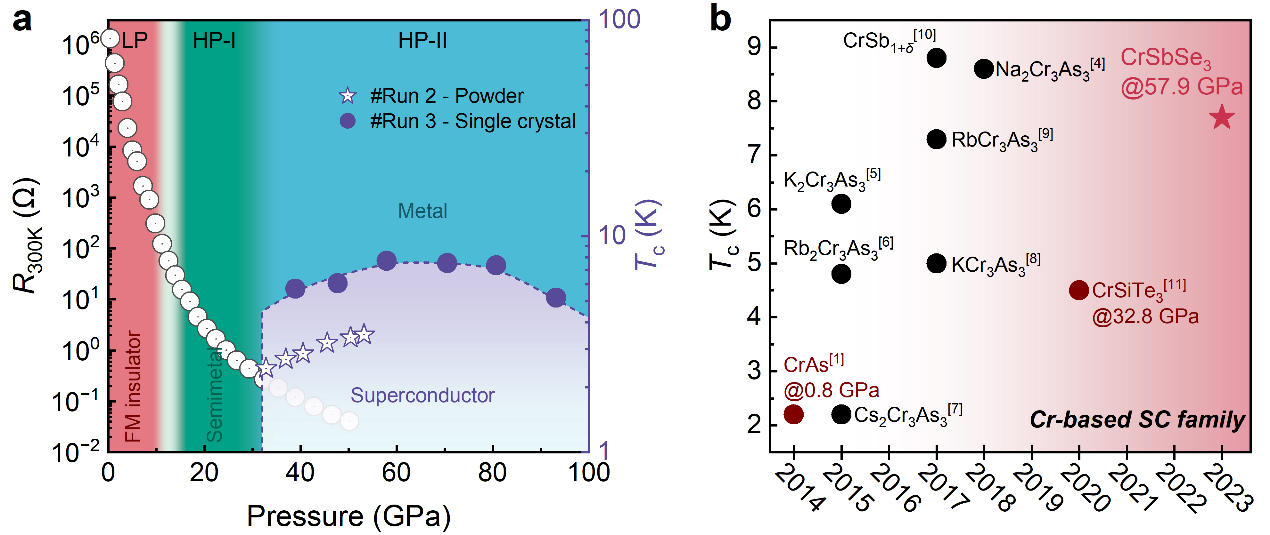

材料学院王永刚课题组通过高压调控在准一维铬基铁磁体中观测到超导

研究团队通过施加外部压力,发现CrSbSe3经历了连续两次的等结构相变,并伴有体积塌缩现象。该工作扩展了现有的铬基超导家族,并为寻找更多低维范德华磁性超导材料提供了参考。

-

2024/04/08

黎志敏助理教授合作论文在RFS发表,研究房地产市场国际资本流入对当地实体经济的影响

研究发现了两个显著事实:美国房地产市场受到了“中国冲击”(China shock);这些购房活动往往集中在历史上华人聚居的地区,呈现出“家乡偏好”(home bias)的特点。

-

2024/04/07

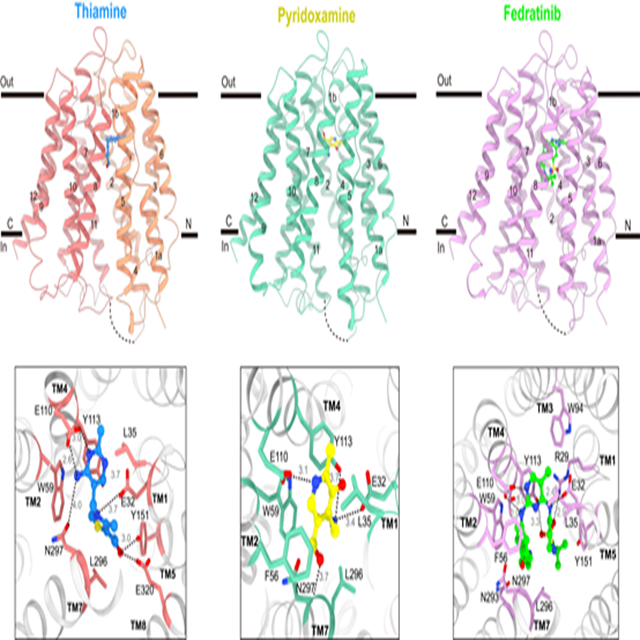

生命科学学院张哲课题组与合作者共同揭示了SLC19A3蛋白识别底物和药物的分子机制

通过对三种不同分子与SLC19A3蛋白的结合机制分析,本研究提出了SLC19A3蛋白所识别底物的基本特征,即必须具备一个核心的含氮原子的六元环结构。这为人们更好地理解SLC19A3蛋白以及整个SLC19蛋白家族的底物特征提供了重要的理论指导和结构框架。

-

2024/04/07

北大第三医院魏蕊、洪天配、张哲研究团队在Diabetes发表胰岛β细胞再生机制研究最新成果

本研究揭示了SGLT2抑制剂促进胰岛β细胞再生的新机制,明确了肠道菌群-色氨酸代谢-GLP-1轴介导的肠道-胰腺对话在维持胰岛β细胞数量和功能中的重要作用,为开发药物作用新靶点、优化糖尿病治疗策略奠定理论基础。

-

2024/04/05

药学院夏青教授团队和石玉杰博士合作利用口服离子液体-非天然氨基酸提高基因密码子扩展系统治疗无义突变疾病的疗效

该研究建立了一种简单而经济的策略来优化非天然氨基酸(UAA)的底物形式,实现无创而高效的口服给药,显著提高了UAA在体内的暴露及其在靶细胞中的利用率,并观察到更为快速、稳定和持久的全长蛋白恢复表达。

-

2024/04/04

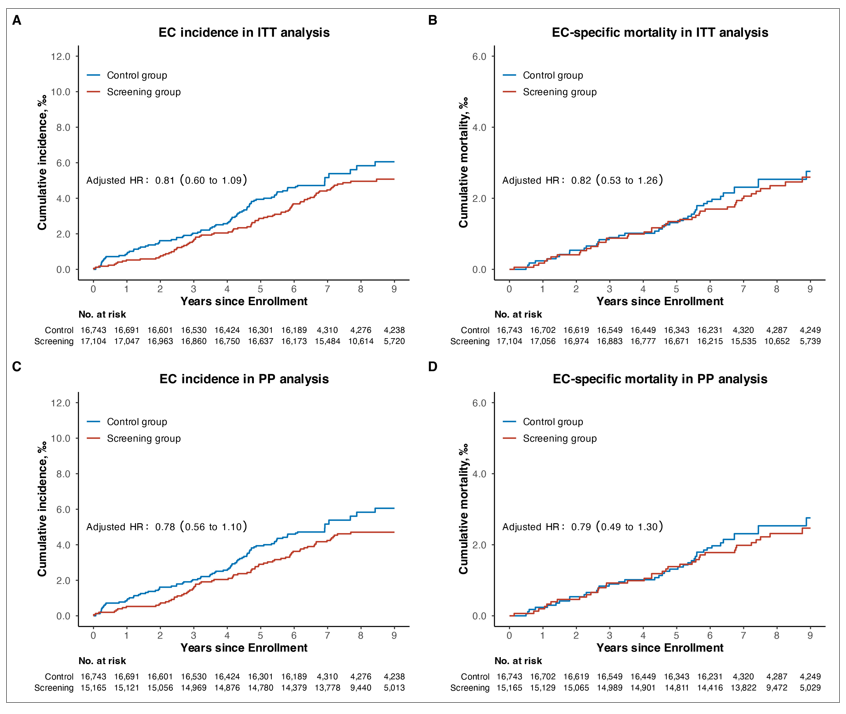

柯杨/何忠虎课题组发布首个“食管癌内镜筛查有效性”的随机对照研究证据

ESECC研究的阶段报告不仅实现了食管癌筛查效果评价的关键突破,初步填补了该领域的证据空白,为我国和世界范围内食管癌人群防治工作指南的制订提供了核心基础。同时,该报告也深刻揭示了真实世界筛查实践中,影响筛查效果的一系列关键因素,为后续建立更为精准、高效的食管癌防治方案提供了重要依据。

-

2024/04/03

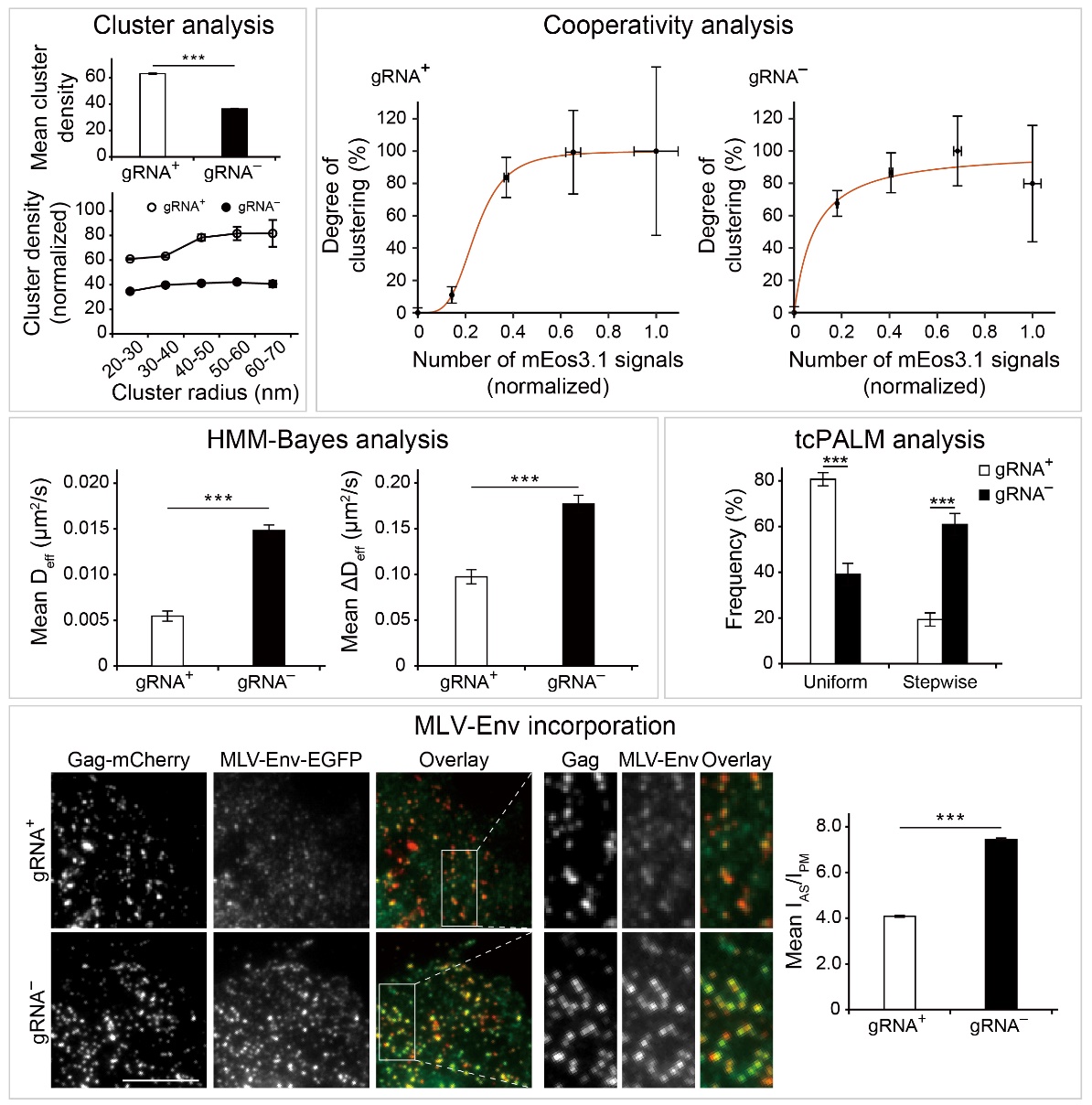

未来技术学院陈匡时课题组揭示RNA支架调控HIV病毒与类病毒颗粒的组装行为

这项研究对于开发基于HIV VLP包装以病毒或非病毒跨膜蛋白为抗原的工程化疫苗开发具有重要意义。例如,与传统的减毒活疫苗和灭活疫苗相比,基于VLP的疫苗除了具有更高的安全性和更易制造等优势外,还能容纳更多的(跨膜蛋白)抗原,因此可能提供更强的治疗效力。目前课题组正在基于这项研究发展基于VLP的新型RNA递送技术与疫苗平台技术。

-

2024/04/02

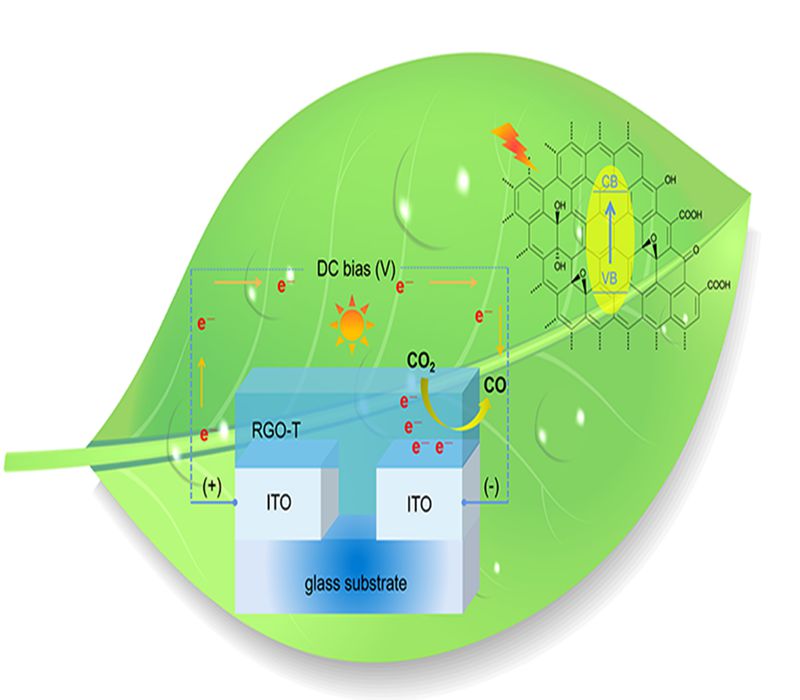

环境学院尚静课题组构建新型氧化石墨烯气相光热和光电催化还原二氧化碳

课题组围绕GO开展了系列工作,发现其可以作为独立的可见光光催化剂,并进一步通过材料设计,实现了GO及其复合材料气相光热和光电催化还原CO2为资源化产物,这些研究为应用GO基材料提供了新思路。

-

2024/04/01

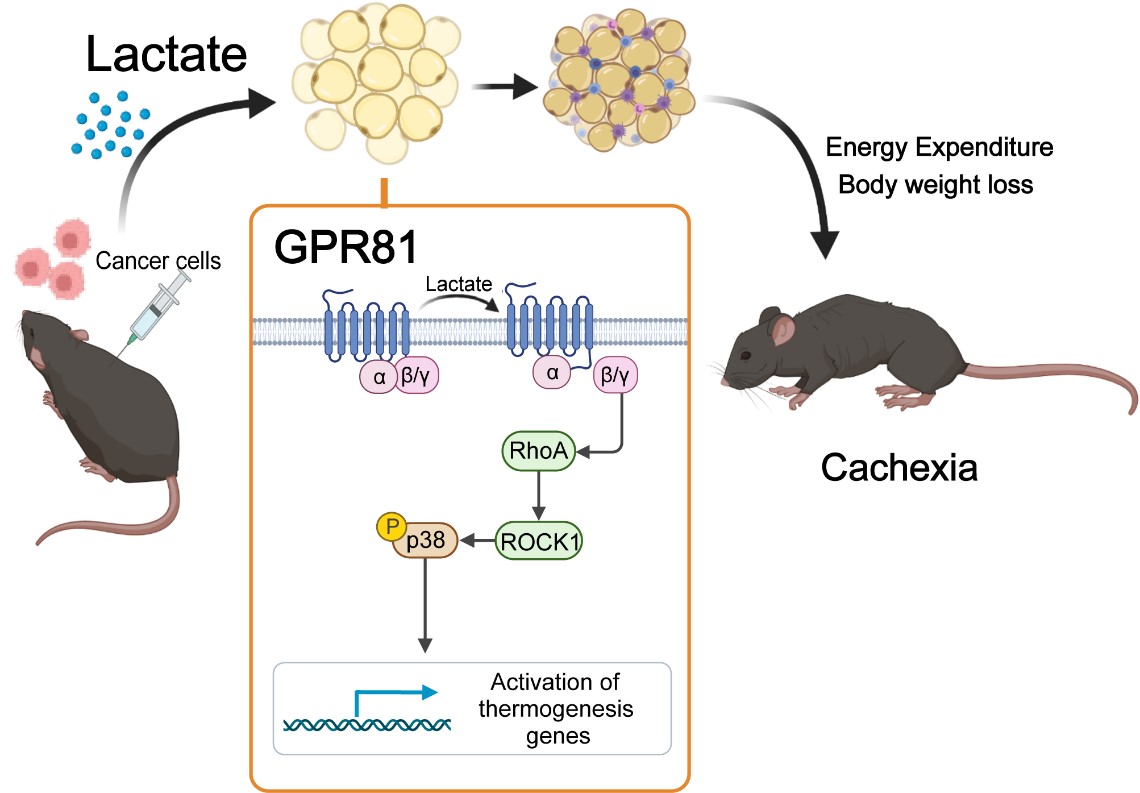

未来技术学院肖瑞平团队发现癌症导致的体重减轻或由乳酸驱动

北大未来技术学院肖瑞平教授和胡新立研究员团队最近在Nature Metabolism杂志发表文章,揭示了乳酸及其受体GPR81在肿瘤恶液质发生发展中的重要作用,为恶液质的治疗提供了新的思路。

-

2024/03/31

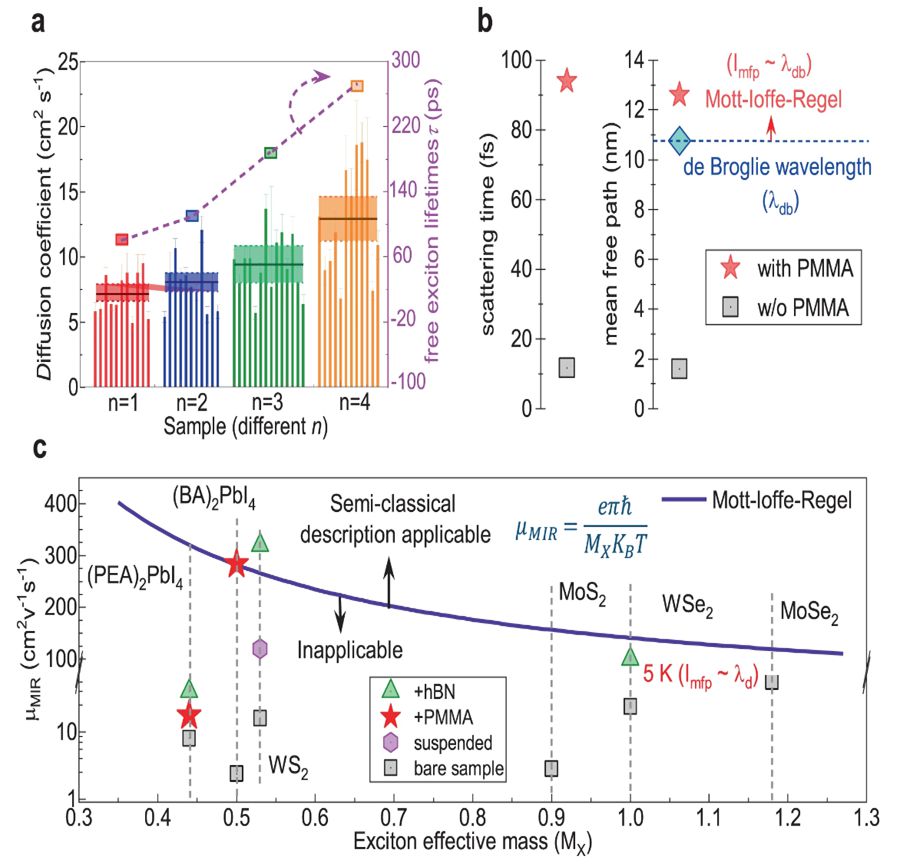

材料学院张青课题组实现激子迁移率接近Mott-Ioffe-Regel极限值的二维钙钛矿半导体材料

该研究阐明了Ruddlesden−Popper钙钛矿中高激子迁移率的起源,揭示了激子输运、晶格刚度和激子-晶格相互作用之间的强关联性,通过调控电声耦合强度实现了激子输运性能的巨大突破,为调控二维杂化体系中激子的发光和输运提供了新的思路。

-

2024/03/30

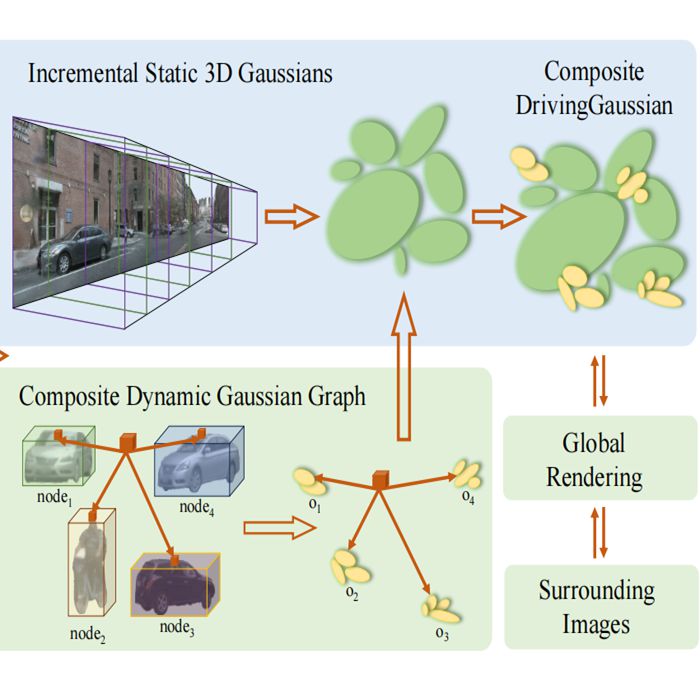

王选所王勇涛课题组取得多项智能驾驶技术研究成果

研究团队针对自动驾驶场景感知问题,提出了4D毫米波雷达-环视相机多模态感知模型架构RCBEVDet、高效的3D点云感知模型预训练算法BEV-MAE,以及可用于驾驶场景环视图像合成的环视动态场景重建算法DrivingGaussian。